| ������������I�C�܂�����L�@����5�i����20�N12��7���`����22�N12��12���j ���L���̂P�@���L���̂Q �@���L����3 �@���L���̂S�@�@���L����6���L�ɑ��ẴR�����g�A���z�Ȃǂ�������� |

|---|

| 2010�N12��12���i���j �@�u��A�v�{�̏Љ� |

|---|

��B�ݏZ�̃y���l�[���u�钹�@���v���A�u��A�v�Ƃ����^�C�g���̖{���o����܂����̂ŁA�Љ�܂��B  ���e�́A�����g�̕s�v�c�ȑ̌��������ꂽ���̂ł��B �����ǂ܂��Ē����܂������A�܂������A���̐��ɒa������ɂ́A�K���Ӗ�������A�g�������邱�Ƃ����߂Ċ����܂����B ���̎g�����ʂ������߂ɂ́A�����鍢��҂��Ă��܂����A���ꂳ�����M�̗͂ŏ��z����邱�Ƃ�̌�����Ƃ������Ƃł��B �ꕔ�����g�̃v���t�B�[������Љ�܂��B �`���͕������@�ō݉ƏC�s���̊��������ł��B �C�s���ɁA�w���Ȃ��͓��N�O�A�C�G�X���L���X�g�̒�q�E�C�X�J���I�f�����_�ł������̂��x�ƓV���[���Ղ����҂ł��B ���̋H���ȑ̌����A�l�X�ȕ��ʂ̕��X����A�u���E�ɔ��M���ׂ����v�ƃA�h�o�C�X����A���̌������M���Ă����Ă��܂��B�` �����g�̐g�̏�ɋN���������̏o����������Ă��܂��B ���A���̖{��ǂނ��߂ɂ́A���L�̕��@�œǂ߂܂��B ���ɁA�P�Q�����́A�����œǂނ��Ƃ��ł��܂��̂ŁA���ЁA�ǂ����B �����g�������ꂽ���ʂ��A���̂܂܈��p���܂��B �y�u�N���O�̃p�u�[�z http://p.booklog.jp/ ������̃T�C�g�ŁA���`��d�q���ЂƂ��Ĕ��\���܂����iH22.11.13.�j�B �p�\�R������ȒP�ɉ{���ł���V�X�e���̃T�C�g�ł��B �g�b�v��ʂ��烍�O�C�����āA��ƌ�����ʂ���u�钹�@��v�Ō������Ă��������B 2010�N���܂ŁA�{�̖����z�M�����݂Ă��܂��B ����A�S�̂�����́A���ǂݒ��������z����������Ǝv���܂��B |

| 2010�N12��5���i���j �@���N�Ō�̃r�[�Y���[�N�@ |

|

|---|---|

| �ߑO���́A���ӂ̋F�����������A���^�F���c�܂�܂����B �ߌォ��́A���N�Ō�̃r�[�Y���[�N���J����܂����B21��ڂ��}���A���Ȃ�F�������B�����悤�ł��B �G�ߕ��A����炵����i���ł����悤�ł��B  �@�@ �@�@  |

| 2010�N10��22���i���j �@���֖��G����u���� |

|---|

| ������8�����A�R���s���^�[�����Ă��܂��A�z�[���y�[�W�̍X�V���ł��܂���ł����B ���āA�ʐ^�̂悤�ɁA���֖��G����̓��ʍu����A�r��{�厛�̖{�a�ŊJ����܂��B ���@�@��ÂŊJ�Â���܂��̂ŁA���ꗿ�͖����ł����A���ꌔ�͒��I�ł��B ����]�̕��́A��146-8544�@�����s��c��r��1-32-15�@���@�@�@���@�`�����@���ʍu����W�@�ցA �Z���A�����A�d�b�ԍ����L�����ăn�K�L�ɂĐ\�����ĉ������B ���֖��G����́A��ϔM�S�ȓ��@�@�M�҂���ł��B  |

| 2010�N10��2���i�y�j �@�u���ɕ���v9�Ɋ�t�E���A�g�K���[�W�Z�[���Ŏ������B�h�ɑ唽���B�q�j���[�X����r |

|---|

�j���[�X�L������w�u���ɕ���v9�Ɋ�t�E���A�g�K���[�W�Z�[���Ŏ������B�h�ɑ唽���B�x(�i���i���h�b�g�R�� 10��01���j���Љ�܂��B �`�����̂܂܌f�ڂ��܂��B�` �J�i�_�ɁA�S�����̂�������Ă����ƍs�����N������9�̒j�̎q������B����͎����̂���������W�߂ăK���[�W�Z�[�����J���A��̑�����W�߂悤�Ƃ����v��B�����A�q�ǂ��̏��L�������Ƃ���ŁA����w������ɑ�����z���W�߂�͓̂���b���B�Ƃ��낪�A���̌v�悪�n�����f�B�A�œ`������ƁA����J���ꂽ�K���[�W�Z�[���ɂ͑����̎s�����l�߂�����قǂ̑吷���ɁB����ɂ͕����t�����Ƃ����ꂽ�Ƃ����B �I���^���I�B�L���O�X�g���ɏZ�ރu���C�N�E�}�N�M�l�X����́A�ǂ����Ă��u���Ƃ��������v��������Ă����B2009�N3���A��D�������������b�N�E���[�X���ݓ���ᎂɂ�葼�E�����̂����A���݂͕�������܂ܖ�������Ă����ԁB�ꃊ���_��������Ƃ���ɂ��ƁA���b�N����̎���͂����ɗ]�T���Ȃ��A��̍w���܂ł͎���Ȃ������Ƃ����B���̂��߁A�����_����ƒ���I�ɕ�Q�������u���C�N����ɂ́A����Ȃ����̂���͎₵���f���Ă����悤���B �u���k�����ɂ��A���ꂿ���ɂ���������B������A��������ɂ���������Ă��ė~�����v�ƌ��u���C�N����B�����Ŕނ́A������iPod�����߂ɊJ�����ƌv�悵�Ă����K���[�W�Z�[���̖ړI���A���́g��w�������̒��B�h�ɕύX�����B�K���[�W�Z�[���̊J�Ó���9��25�����B�ނ͕��̂��߂ɁA�厖�ɂ��Ă������������Q�[�����ɂ��݂Ȃ�����ɏo�����Ƃɂ����Ƃ����B����ȑ��q�̍s���Ƀ����_����́A�����ȂƂ���u��w���܂ł͓͂��Ȃ������v�Ǝv���Ȃ�����A�u�ނ��ƂĂ��ւ�Ɏv���v�ƁA������m���Ȃǂ��o���ăK���[�W�Z�[���ɋ��͂����B ����ƁA���̘b�̓����_�������w�A�T�����̓�����q��ʂ��čL����A����ɂ̓g�����g�E�T�����Ȃǂ̃��f�B�A���o�R���ăJ�i�_�S�y�ւƓ`���B�������Č}����9��25���̓����A�L���O�X�g���̃����g���I�[���ʂ�ɊJ�����u���C�N����̓X�ɂ͑����̋q���K�ꂽ�B�������A����Ă����q�͕��킸�Ɂu20�J�i�_�h���D�i��1,600�~�j��50�J�i�_�h���D�i��4,000�~�j��j�̎q�Ɏ�n���v�l���قƂ�ǂ������Ƃ����B �b�͂��ꂾ���ɗ��܂�Ȃ��B�v���A�C�X�z�b�P�[���[�ONHL�̃����g���I�[���E�J�i�f�B�A���Y�́A�I��S���̃T�C���������ꂽ�X�e�B�b�N���u���C�N����Ƀv���[���g�B�J�i�_�̉̎肩��̓T�C������DVD��n�[���j�J�������A���̂ق��ɂ��z�b�P�[�p���A�ނ��~�������Ă�iPod�������Ă����������B ����ɖړI�̕�Ɏ����ẮA�ăe�L�T�X�B�̊�Ƃ�l�ȂǁA10���̊�t�\���o���������Ƃ����B�ꃊ���_����͂��̒�����u�g�����g�̕�Ή�ЂƘA����������v�����ŁA�f�U�C�����܂߂Ă��ׂĖ����ŁA���b�N����̕悪�����ƂɂȂ����B �ƂȂ�ƁA��w���̂��߂Ɏs�������ꂽ�����̍s���悪�C�ɂȂ�Ƃ���B���̋��z�̓K���[�W�Z�[���Œ��ڊ�t���ꂽ���ƁA�u���E������͂����v�Ƃ����������킹�āA���z�͐���J�i�_�h���i��1�J�i�_�h����81�~ 10��1�����݁j�ɒB���邽�߁A�ꕔ�̓g�����g�̕a�@�ŕa�C�Ɠ����q�ǂ������̂��߂Ɋ�t����A�c��̓u���C�N����18�ɂȂ����Ƃ��Ɉ����o����悤�A��s�ɗa�����������B �������������L�̂ʂ�����݂����ɒu���Ȃ���A�撣���ăK���[�W�Z�[�����J�����u���C�N����B�����ƓV���̃��b�N������A�����v���čs�����N���������q�̋C�����ƁA�����܂������������p����ɈႢ�Ȃ��B �`�ȏ�` ���{�ł́A��͂���Ȃ��Ƃ������������܂��Ă��܂��B�Ȃɂ����ł���n�Ƃ������Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B ���╗�y�A�@�����e�����܂����A����ȏ�ɁA�l�Ƃ��āA���A���̏��N�Ɠ����悤�ȋ����ɏo��������A�ʂ����Ď������́A�ǂ̂悤�ɍl���s�����邩�ł��B ���̏��N�̏ꍇ�́A�����䂦�ɁA�����̐l�X�̋������̂ł��傤�B �����Ȃ�ǂ����邩�B�ł���܂��B |

| 2010�N8��23���i���j �@���ʎR�c�Q�Ɛg���R�Q�w |

|

|---|---|

21���`22���A���N�P��̖@⥎��s���ł���܂��u���ʎR�o�w�c�Q�v���s���܂����B 21���`22���A���N�P��̖@⥎��s���ł���܂��u���ʎR�o�w�c�Q�v���s���܂����B���N�́A�����ɐg���R�Q�w�O���[�v���J�Â��A��������̎Q���҂��܂߁A47���i���A���ʎR�o�w��39���j�ŁA���̎��@�̒h�Ƃ�����A3�����ʎQ������A���߂Ă̕��A���\�N�Ԃ�Ƃ������A8�˂���74�˂܂ŁA�V��j�����W���܂����B ���A�g���R�Q�w�O���[�v�́A�Ɠ������S�ƂȂ莵�ʎR�ɓo�w���ł��Ȃ�����Ώۂɂ��܂����B ���N�A���̎����͏����̂ł����A���N�́A���ɖҏ��̉e���ŎR���ł��A�܂��������������Ȃ��A���������i40�N�ȏ�O�j���ʎR�ƌ����A�Ăł��Δ�������A�����̂�������q����ꏊ�ɂ́A�O�O�𒅂čs�����o��������A�ʐ^�ɂ��c���Ă��܂��B ���ꂪ�A�ߔN�ł́A�����łŏ[���ł��B ���ʎR�̓o�R�́A���X�Ƌ}�����z�̍⓹�������A���Ȃ茵�������̂�ŁA��l�ł����ςS�`5���Ԃ͂�����܂��B���ɁA�����Ƃ��́A���������o���āA����_���[�W�����Ȃ肠��A���f�A�^���s����A��[�̒��Ŏd���̕��ɂ́A�ŏ���30���Ԃ́u�����_��]�v�ƂقƂ�ǂ̐l���i���܂��B �������A�r���܂ŗ���ƈ����Ԃ��킯�ɂ��������A���ǂȂ�Ƃ��o�肫��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���X�A�M�̎R�Ƃ��ēo��܂��̂ŁA�h�����A�����̂��Ƃ��l���܂��B�����āA����̂ł��傤�B�ł��A�N���d�˂�x�ɁA�V���͎������܂��B ���̎����́A�V���@���i�V�����c�j���A���S���P�ʂœo�R���܂��B�r���Ō���������A�R���ő������܂����A��ʂ̕�����́A���`�Ƃ����s���������肵�A���ɂ́A���̂��Ƃ����₳�ꂽ�肵�܂��B �����������ɂ́A�����Ĕᔻ����̂ł͂Ȃ��A�ނ�̕��@�ł���Ɛ������A�������A���������l�������̐M�ɋ^��������đ��k�ɗ���ꂽ���A�ǂ̂悤�ɔ[���ł���悤�ɂ��b�o���邩�ł���A���ׂ̈ɂ��A���i����w�сA���̎��ׂ̈ɗ͂����Ă������Ƃ��d�v���ƌ����܂��B �M�ŏW���ꏊ�́A�������邱�Ƃɂ����āA�������g�̗�����m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B �������Ȃ��Ƃł��B �������A���R�������Ƃ́A�����z�e���ʼn���[m:64]�Őg�̂��x�߁A���e��Őe����[�߂邱�Ƃ��A�����c�̂ŎQ���������𗬂����Ƃ��������ŁA���Ȃ萷��オ��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X���C�h�ɂĂt�o���܂����B |

| 2010�N�W��16���i���j �@�@���������A���ʂ�����܂����B |

|

|---|---|

����A���~��13���[���A�{���ŁA���邨�ʂ����c�݂܂����B

����́A�h�Ƃ���̏Љ�ŊJ�Â��ꂽ���̂ł��B 12���ɁA�h�Ƃ���d�b������܂����B �u�挎��26���̘A�����Ō�ɁA�F�l�ƘA�������Ȃ��Ȃ�A�݂�ȂŒT���Ă��܂����B ���̌��ʁA����ɂ����̂ł����A���łɖS���Ȃ��Ă��܂����B�ǂ���玩�E�̂悤�ł��B �Ƒ��́A�q�ǂ���4�l����悤�ł����A���O������A�𗬂��Ȃ������悤�ŁA�S���Ȃ��Ă��A���V�͂��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B �����ŁA�����i13���j�ɉΑ���������Ƃ̂��ƂŁA���̌�A�⍜�����肵�āA�F�l�����ŁA�Âԉ���������̂ł����A���̑O�ɂ��o�������Ă��炦�܂����v �Ƃ������e�ł����B �u�������A����͍\��Ȃ����ǁA�q�ǂ����⍜��݂��Ă���܂����v�Ɛq�˂���A �u���v�Ƃ̂��Ƃł��B�A���A�����Ƃ��]�v�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ł��������v�Ƃ̂��ƂŁA�������A����ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ͂��܂���ƌ����A�ʐ^�ƈ� ���A�������������Q�ŁA�F�l�P�T���قǁA��������܂����B�i����k�ł����A�⍜���^�т��߂̉����̃^�N�V�[����A�q�ǂ����琿�����ꂽ�����ł��j ���x�A��q�����܂����̂ŁA��l�Œ��d�ɁA���A�������܂߂���������c�ނ��Ƃ��ł��A�F����ɂ��č������������܂����B ���������Ȃ̂ŁA���b�������Ē����܂����B ���A�������āA��������́A�U���˂̐l������������܂����B �����Ȃ�l���ł��������A�Ƒ��Ƃ��Ă̐l���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������ڂ������Ƃ͕�����܂���B �������A���o�ꊪ���グ�Ē����Ȃ����V�����o���Ē����Ȃ����Ƒ��ł��������Ƃ͔ۂ߂܂���B �ł��A�������āA�����̗F�l�̕����A�킴�킴�����ɑ����^�сA����������ÂсA���ʂ�̉���J���Ă��܂��B�F������A�ʐ^�₲�⍜��O�ɁA���܂��܂Ȏv���������ďč����ꂽ���ƂƎv���܂��B ���āA�����Ď��͌����܂����A���A�������ėF�l�̊F���W���Ă����邱�ƂɁA�S���Ȃ���͂ǂ�����A��������͑�ϋ��k���A���ł����܂��B �F�l�̊F����Ƃ́A�܂������������Ă���ł��B �ł��A���Ⴂ�����Ȃ��ł��������B�S���Ȃ�������Ƃ����āA���o��ǂ���ƌ����āA�������������ł͂���܂���B �����ł͂Ȃ��A���A�������Ă����ɂ���F����Ƃ̊W�ɂ����āA�������Ă���̂ł��B ���́A���݂����ǂ̂悤�ȊW�ł��邩�ɂ���Đ������Ă��邩���Ă��Ȃ����Ȃ̂ł��B �䂦�ɁA��������̉Ƒ��Ƃ̊W�ɂ����ẮA�ȒP�ɐ������Ă��܂��Ƃ����\���͓���ł��傤�B �����A�������ĎÂ�Œ����Ă���F����̐S�ɑ��āA�[���Ɋ��ӂ���Ă���̂ł��B ���̖@�v���I���ƁA������A�F����́A�ʐ^�Ƃ��⍜���͂�ŁA�����W�܂��Ă����������Ŕt���ނ��킷�Ƃ̂��Ƃł����A�傢�Ɂ�������̂��Ƃ�����Ă����ĉ������B �K���A�����ɓ������A�F����̉�b���A���Ⴂ���Ă������Ƃ�A�ӂ����Ȃ�Ȃ����ƁA�����̂��Ƃ��ĔF�������ł��傤�B ������������Ă����A�F����̐S�ɒ��ځA���̂��Ƃ����킳��Ă����܂��B ���݂��X���[�Y�ȊW�����A�������Ă���Ƃ�����̂ł��B ����́A�e�ɑ��Ă��A�N�ɑ��Ă��܂������������Ƃł��B ���̂悤�Ȃ��b�����܂����B �����������ɏo���Ȃ��q�ǂ������B���ꂼ��̗��R������ł��傤�B �������������A�ے���m������܂���B���ꂪ�����܂ł̐l���������̂ł�����B ����A�F�l�̊F���A�f���ɎÂ�ł����悤�Ƃ������Ƃ́A���̐l�̐l���������̂ł��傤�B �`�������̑��V�Ƃ͈قȂ�A�S�������������Ǝv���܂��B �������A���V��ے肵�Ă����ł͂���܂���B�ނ���K�v�ł��̂ŁA���ꂼ��̂����͂���ł��傤���ǁA�l���Ō�̒��߂�����́A�����Ƃ��ׂ��ł��B ����A�m�g�j�ŁA�u�����v�ɂ��Ă̔ԑg������܂������A����͂��Ȃ薳�ӔC�ȓ��e�ł����B����ȓ��e�Ŗ{���ɂ����̂��Ƌ^���܂����B �����ł͎��グ�܂��A�����̍R�c�������Ă�������ׂ��ł��B ����Ȗ�ŁA�����ƈ�������ʂ�̉��̌����܂����B ���̌�A���ʖ邪�������̂ł����A���̂��b���������ƂŁA�Z��Ԃ̖�肪�A���̏�ʼn����������Ƃ��t�������Ă����܂��B |

| 2010�N�W���P���i���j �@�`�Ă炱��`�ċx�݁u�e�q�̏W���v |

|

|---|---|

���@���l�̃r�f�I�Ϗ܌�A�������N�C�Y���҂��Ă��܂� |

���N�A�W����P���j���́A�P��ƂȂ����A�ċx�݁u�e�q�̏W���`�Ă炱��`�v���J�Â��܂����B

��N�A���̎����͈�ԏ������ŁA���N���ƂĂ��������ɂȂ�܂����B��N�́A�J�ł��������������ł����̂ŁA���ɁA���N�͏����Ȏq�ǂ������ɂƂ��ẮA�v�[���͍ō��������Ǝv���܂��B �ߑO���́A�����̐��^�F���B �ߌ�P������A�{���ɂāu�e�q�̏W���v���n�܂�A�P���`�R���܂ł́A���@�@���É��N��̊F����ɂ�鎞�ԑтŁA���N�́A���@���l�̎��ŋ����r�f �I���Ϗ܁A���ꂪ���̑������N�C�Y�ɂȂ��Ă��܂����B�_�����ǂ��q�ɂ́A�i�i�����炦��Ƃ���A�݂�ȑ������N�C�Y�ɖ����ł����B ���̌�A����s���s���A�M�s�̎��Ԃ��I���ƁA���ԏ�𗘗p���ẮA�v�[���A�S�Ă��A�Ȃ��������߂�A�X�C�J����ȂǁA���A�ԉA�����ȂǂT���܂ŊJ�Â��܂����B ���v�[���ɂ́A���V����������Ă��܂��� �`��W�ē��ɁA���̂悤�Ɍf���Ă��܂��B�` �s�J�Âɂ�����t �q�������̏W���N�A�ĂɊJ�Â��Ă��܂��B���̊��́A�c��������A�����������킹�邱�Ƃւ̑�������܂����A�����́A�y�����v���o��肩��ł��B��l�ɂȂ��Ďv���o���Ē���������̂ł��B ��Ȏ��͐e���A���̂悤�Ȋ��ɐϋɓI�ɎQ�������邩�ǂ����ł��B�u���̎q�v�Ƃ����܂����A�������ĂĂ������Ƃ��A��l�̖�ڂł͂Ȃ��ł��傤���B �F����̂������Ƃ����͂����肢���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�E ���N�A�e�q�łU�O���ȏ�̕��ɎQ�������Ă��܂��B ��͂�A�q�ǂ����ΏۂƂȂ�̂ł����A���w�N�ɂȂ��Ă���ƁA�w�Z�̍s�����d�Ȃ�A���A�p���������������A�����ւ��邱�Ƃ������Ă��܂��B �����ɂ��āA���������납��A������킹�邱�Ƃ̈�a�����Ȃ����Ă������Ƃ��d�v�ł��邩�ł��B �ł��A���̈�ԁA��������̂́A�c����ł���A���e�ł��B �ߔN�̎q�ǂ��s�҂�ߎS�Ȏ��������тɁA�Ί�Ŋy����ł����q�ǂ�����������ƁA�ƂĂ������łȂ����̎q�ǂ��͕s���łȂ�܂���B �X�i�b�v�ʐ^�t�o���܂����B |

�P��̗��������߂�A���N�͒��߂�ƂЂ�ނ��B �D�]�ł��B |

|

| 2010�N�V���T���i���j �@�ӂ낵���������ďW�܂낤 |

|

|---|---|

�u�t�̐���a�q����F�q��Ďx���̉����ɂ���Ă��܂��B |

����́A�ߑO���A�����̐��^�F���s���A�ߌォ��́A᱗��~��@�v�ł����B ���N�A�V���̑�P���j���́A�ߑO�ߌ�ƍs���������܂��B �ߑO������Q�w���ꂽ���́A᱗��~��@�v���n�܂�܂ŁA���Ԃ����ė]���Ă��܂��B �����ŁA�����y�������ł��Ƃ������ƂŁA���N�́A�u�ӂ낵���������ďW�܂낤�I�v�� �v�悵�܂����B �^�C�g���ʂ�A�ƒ�ɂ���召�̂ӂ낵�����g���āA���܂��܂Ȏg�����A���ɕ�ݕ��������Ă��炨���Ƃ������̂ł��B ���ۂɁA�ӂ낵��������ihttp://homepage3.nifty.com/furoshiki/index.html�j �Ƃ����������A���̉���ł����鏗���ɍu�t�ɂȂ��Ē����܂����B �ƌ����Ă��A������ɂ��肢�����킯�ł͂Ȃ��A���X�A�s�����@�̏W�܂�ł��������ŁA�����A��H�v���ꂽ��J�o����A�X�^�C��������Ă��� ���Ƃ�����A�Ɠ��Ƃ��낢��b�����Ă�����ɊJ�Â����܂����悤�ł��B ����́A��{�I�Ȍ��ѕ�����͂��܂�A�ꏡ�r��C���Ȃǂ̕�ݕ��Ȃǂ�����܂����B �I������ォ����A�F����A�l�I�Ɏ��₪�E�����Ă��܂����B �܂��A���̑����́A�����̍s���̐܂ɂƂ������ƂɂȂ�A�����ƌ����ԂɎ��Ԃ͉߂��܂����B ���̌�́A᱗��~��{��S�@�v���A���l�ɉc�܂�܂����B |

�F����A�^���Ɏ��g��ł��܂����B |

|

| �Q�O�P�O�N�U���U���i���j �@���_��ՂƂ��b |

|

|---|---|

�����_�l�̑O�ɂāA���C�@ |

�{���A���R�̎��_�Ղ��c�݂܂����B

�����O����́A������|���ł������A���̑O���A�ӎ������Ė{�����}���܂����B �Q�w����܂����F����́A�����̓njo�₲�F���Ƃ͈Ⴄ�ȁI�Ǝv��ꂽ�Ǝv���܂��B ���̈�ɂ́A�{���A�o�d�������m���̕��́A�s�v�c�ȃ^�C�~���O�Ō��܂���������ł����B�Ƃ����̂��A�ǂ�����č��N�̕Ղ��c�ނ����l���� �������ɁA�o��������ł����B �A�肪���ɁA���コ����͂��߁A���l�̕�����A�����̂��V����́A�����ƈႤ�I�ƌ����܂����B ���Ȃ݂ɁA���̂����́A����̌��܂������@�̕������肢����̂ł͂Ȃ��A���̓s�x�A���A�h�M�k�̕�����u���̂��V����A������ˁv�Ƃ������N�G�X�g�Ō��܂�ꍇ������܂��B �䂦�ɁA����`���ɗ�������́A�`���ł��`���ł��Đ��ł��Ȃ��A�v���������Ă���`�������Ē�������ƂȂ�̂ł��B�܂��������V���I��� �Ƃ������ƂŁA�l�C���Ȃ��Ɛ���������Ȃ��B�ł��A���̕����͂邩�ɂ��V���b�����܂��B �ŋ߂̖V��́E�E�E�E�E�E�ƕ����܂����A�F����Œb���Ă����ĉ������B���������ł����B ����Ȗ�Ŗ@�v�͖����I�����܂����B �`�����̖@�b����i�v�܂��j�` �������́A�����납��A��������Ă���_���A���_�l�ɑ��A�F�������Ă��܂����A�����_�l�ƌĂ��_�X�l���A�����������Ε�F�l�� �̂ł��B ���̕�F�l�́A���́A���{���l�Ƃ̖�����̂ł��B ���̖Ƃ́A���̒n�㐢�E�ɐ�����O���i�������̂��Ɓj���A��Ɏ��Ƃ����Ȃ̂ł��B ���̖́A���������A���������Ɍ��Ԃ悤�ȖƂ͈Ⴂ�A��ΓI���㖽�߂Ɠ������A�͂��ł���j�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂ł��B ����قǂ܂łɂ��āA�����������Ɩ��ꂨ�����A��������Ă���̂ɂ��ւ�炸�A�����Č����Ɏ���Ă��������Ă���ɂ��ւ�炸�A���̎��� �����A���̂��Ƃɂ܂������C�Â��Ă��Ȃ��Ƃ����d��ȃ~�X��Ƃ��Ă���̂ł��B ���́A���̂��Ƃ��M�����Ȃ��̂��Ƃ����̂́A���������A�e�Ɏ����A�����Ĕ���^�������A�e�̓s���Ŗ̂ɂ���Ă��܂����B�����̑� �l��������̂悤�Ȏd�ł�������Ă��܂����B ���̂��Ƃ��A�����Ɛ_�l�Ƃ̊W���������Ǝv������ł��܂��Ă���̂ł��B �䂦�ɁA�ǂ�Ȃ��Ƃ����낤�Ƃ�����Ă���ƌ����Ă��A�����܂���邩�A�������̂��A������^������̂ƁA���̕�����ɂȂ�A�߂� �����ȍ��ꂩ��M�����Ȃ��̂ł��B �e�Ƃ̐M���W���A�_���i���_�j�Ƃ̊W�Ɠ����ł���Ƃ����傢�Ȃ�߂��ł���܂��B �������A���̂��Ƃ��C������A�������ɂ�����͒�����̂ł��B �ł��A���ׂ̈ɂ́A���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ƂȂ�܂����A�ǂ��̐e���킪�q�ɕ����𐿋����܂����H �������̈��E�����̈��ł��B �f���ɂȂ������A�S����~�������߂����A�ǂ�Ȑe�ł���������L�ׂ܂��B�܂��Ă�A�傢�Ȃ�_���i���_�l�j�ł��B����Ȃ�[�����ŕ�݂���ł� ��Ă��܂��B �ǂ̏@����M�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ƂȂ�ƕ����ł͂���܂���B ��������A�������������ł���Ƃ������ƂȂ�A�܂��A���̂��Ƃ�M���A�f���ɂȂ邱�ƂŁA�_���͔�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �ł́A����͂ǂ��ɂ�������Ă���̂��́A���ꂩ��ł������̂ł��B �����A�L������Ǝv�������A�傢�Ɋ��ӂ��Ă��������B ���̕��@�́A���܂��܂���ł��傤�B �����āA���̌���������������A��Ɋ��ӂ�������̂ł��B�w�F��Ƃ͊��ӂł��B�x �����́A���̎v���ŁA���_�Ղ��c�܂��Ē����܂����B ���Q�w����܂����F����J�l�ł����B |

�h�Ƃ��A���̓��̂��߂ɂƒO�����߂ĉԂ���Ă��܂����B |

|

| 2010�N�U���T���i�y�j �@�ނׂ̈ɁE�E�E�E�J�i�ɂ�ɂ��j�̍s |

|---|

�����S�`�T��A���T�A�Ηj���������͐��j���ɂȂ�ƁA�����̑O�Ɏ�Ă��钓�ԏ�ɁA���܂��ăR���r�j�̑܂ɓ������S�~���A�ǐ^�ɒu���Ă���܂����B �����S�`�T��A���T�A�Ηj���������͐��j���ɂȂ�ƁA�����̑O�Ɏ�Ă��钓�ԏ�ɁA���܂��ăR���r�j�̑܂ɓ������S�~���A�ǐ^�ɒu���Ă���܂����B ����ڂ��̎��A�Ɠ����A�ǂ��������i���o�[�̎Ԃ����炭��܂��Ă��āA���̌�A�S�~������Ɠ˂��~�߂܂����B �Ȃ�Ƃ������ƂŁA���̃S�~���Q�T���A���ԏ�̃t�F���X�ɂ����Ă����A���̓���҂��܂����B �Ă̒�A�Ηj���A�����A��̑����i���o�[�̎Ԃ��A���ԏ�̂ǐ^�ɒ�܂����̂ŁA�悵�A�������Ȃ��Ǝv���A���̎Ԃ̂Ƃ���܂ōs���܂����B �ނ́A���H���Ƃ邽�߂ɁA���܂��܋Ă��钓�ԏ���������̂ł��傤�B �͂��Ȏ��ԂȂ̂ŁA���H���Ƃ�ʂȂ�A��ڂɂ݂悤�Ǝv���Ă��܂������A���̓s�x�A�S�~���킴�킴�u���Ă������Ƃ������Ȃ������̂ł��B �����A�u�l�������܂��傤�v�Ƃ��������Ă��܂��B�����ł������v���Ă���̂ŁA���S�A�����ꗈ�Ȃ��Ȃ邾�낤����Ǝv���Ă��܂����B�������A�� �̑O�ŋN���Ă���̂ł́A���͂�A���̂��Ƃ�������������܂���B �������A��̂ǂ�Ȑl��������Ă���̂��킩��܂���B ���ӂ����邱�ƂŕԂ��āA��₱�����Ȃ�̂����ł��B�{�S�͔��������̂ł��B���A���́A�ǂ�ǂ�i�݁A�Ԃ̉^�]�Ȃɍs���Ă��܂��܂����B ����́A�������Ƃ�������ł������A���́A�d���̓r���������̈ߎp�ł����B ���̎|��b���A�ڂ̑O�̃t�F���X�ɂԂ牺�����Ă���S�~�̂��Ƃ������܂����B �������A�ނ͔ے肵�܂������A����ȏ�̔��_�����O�ɁA�ɗ͉ߌ��Ȍ��t�͎g�킸�A�����ɂ��̏�𗣂�܂����B �₪�āA�ނ̎Ԃ͒��ԏ���o�čs���܂������A�S�~�͂������ɒu���Ă����܂���ł����B ���̒��ɂ́A�ʂɌ���Ȃ��Ă��������Ƃ���������܂��B�������A�ق��Ă��邱�Ƃ�A�䖝���邱�ƂŁA����Ȏv��������l�́A�}�C�i�X�G�l�� �M�[�́A�ʖ��E����Ƃ������܂����A�m���ɑ���ɓ͂��܂��B ���̂܂ܔނ��������Ƃ𑱂���A�����Ă������Ƃ͋N����܂���B �䂦�ɑ����A���̂��Ƃ��~�߂邱�Ƃ��A������~�����ƂɂȂ�̂ł��B ����Ȃ��Ƃ�����Ȃ���Ȃ�܂���B������p��ł����Ɓu�E�J�E�ɂ�ɂ��v�Ƃ����܂��B �ς��E�Ԃ��Ƃł��B���ɂ́A����̌��Ȃ��Ƃ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����s�ł��B �ł��A���̂��ƂŁA����̃}�C�i�X�s�ׂ��~�܂�����̂ł��B �������Ƃ��茾���̂͊y�ł����A�����łȂ���������܂��B ������A���̒n��ł̏o�����̈�ł�����̂ł��B �����́A�����̎��_��Ղł��B �����O����A�|���⏀�������Ă��܂����A�����́A���É��s��Â̒n�搴�|�̓��ł����B �ߑO���A�w�撆�̐��|���A�e��������͂��߁A�g���i���N����S�����Ă��܂��j���A���o�ŁA�|�����s���܂����B ��̒��ԏ��ׂ̌��������ꂢ�ɂȂ�܂����B �d������A���Ă�����A���̓��L�̂��߂Ɏʐ^�Ǝv�����̂ł����A��̃S�~���t�F���X����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B �䂦�ɁA�ʐ^�́A��ɍ炢�Ă����Ԃł��B |

| 2010�N5��12���i���j �@��l�́u���v |

|

|---|---|

�����A���N�A�K���œ��a����������Ă���78�̂��w�l�̂��������s���Ă��܂����B �����A���N�A�K���œ��a����������Ă���78�̂��w�l�̂��������s���Ă��܂����B

���́A���̕��̒��j���A�挎�A��͂�K���ŖS���Ȃ�������ł����B �܂��A1�������߂��Ă��܂���B ���̂��w�l�́A50�ォ��K���������A�ߔN�͐������ɓ]�ڂ��Ă���ŁA���q����̑��V�̎����A�ɂ݂ŕ����Ȃ��ł������A�Ȃ�Ƃ��������� �͎Q��܂����B �������A���̌�A�Q���ޏ�ԂɂȂ�ꂽ�����ł��B�S�g�Ƃ��ɑ傫�ȃV���b�N���������Ǝv���܂��B ���j�̕��̓��i2�T�Ԗځj�̎��A����l�̗v�]�ŁA���̂��w�l���x��ł���ꂽ�����Ɏf���A���F�����s���܂����B ���ʁA�����ĖS���Ȃ�ꂽ�̂ŁA�c���ꂽ�Ƒ��̕��̐S�����@����A�������肩�Ǝv���܂����A�����ł���܂��B ���́A���ʖ�ł́A���b�͂��܂���B ���̑���A�Α���̂��߁i���������j�ɂāA�e������ɐe�����������i�c���Ă�����̂Łj�ɑ��āA���b�����܂��B�����Ă���Șb�����܂� ���B �������ɂ�����A�S���Ȃ�ꂽ���́A�@���i�����j����������l���Ȃ���A�e������ɖS���Ȃ�Ȃ�āA�e�s�F���Ɛ��Ԃł͌����Ă���̂ɁA�Ǝv ���܂����B �������A�ӂƐS�ɕ����̂́A���́A���ꂳ��́A���q����̎���m���Ă����i�����āj�����̂ł��B �����A�Ԃ��Ȃ��S���Ȃ낤�Ƃ��Ă���A�킪�q�������ɂ����Ȃ�A����ł��A���̎q���ق����Ă����āA���̏�𗣂��ł��傤���B ���߂āA�Ō�ʂ́A���͂��Ă����悤�B�������ǂ�Ȃɐh���Ă��߂����Ă��A�ꂵ���Ă��B ���ꂪ�e�ł���A��e�ł���Ǝv���̂ł��B �䂦�ɁA���̎����ł������̂ł��B �����āA�ƂĂ����̓I�ɂ��ɂ����āA�ꂵ����Ԃ��A�Ƒ��Ɍ����Ȃ���߂����Ă��܂����B �ł��A������A���́A�Ƒ��ɑ��鈤�ł��B �Ȃ��A���Ȃ̂��A����́A�u����Ȃɋꂵ��ł���̂�����A�����y�ɂ��Ă����悤�v�Ɩ�����f���߂ł��B ���ꂾ���ꂵ��ł���̂�����A��������ȏ�A�撣��Ȃ��Ă�������B�Ƃ����v�����Ƒ��ɉ萶���܂��B �������ł��A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����l���͕ς��܂��B ���߂����̂ł��B ���̓��L�ɂ��u���ʎ��E�E�E�E�E�v�Ƃ����b��ł������A����������Ƃ��Ď~�߂邱�Ƃʼn������ς��̂ł��B �������ɂ́A�K�������K��܂��B�ǂ̂悤�Ȏ����}���邩�́A���A�ǂ̂悤�ɐ����Ă��邩�ł���܂��B ��Ƒ��̎���ʂ��āA�܂��A�ЂƂA�C�Â����Ƃ��ł��܂����B |

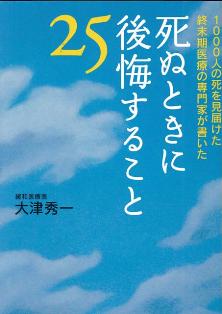

| 2010�N�S��29���i�E���a�̓��j �@���ʂƂ��Ɍ������25�F�V�l�z�[�� |

|

|---|---|

�ŋ߁A����Ă���{�ł��B �v�m�o�Ŏ� |

�ߌ��ȃ^�C�g���ł����A�����A���X�����ɎQ�w����Ă�����`����̋߂�V�l�z�[���ցA���b�ɍs���@�����܂����B �ȑO����A���܂�Ă����̂ł����A�Ȃɂ��A������̕�����ł��́A����b���Ă悢�̂��Y�݂܂����B�F���e�̐���ł��B�i���ɂ́A���łɐe�͂��܂��j ����ȉ䂪�q�̂悤�Ȏ҂��b���@�b�ł́A���ꎝ���܂���B�܂��Ɂu�߉ނɐ����ƂȂ�܂��v�B ���x�A�����O�ɁA��ɂ����{���u���ʂƂ��Ɍ�����邱��25�v�ł����B �ɘa��Èオ���������̂ł����A����ł������ƌ��߂܂����B �������A�V����A�����W�ōs���܂��B ������ŁA�������A�z�[���ɂ�������ɁA�u���v�Ɋւ���e�[�}�A�{���ɂ������낤���Ǝv���܂������A�V���u���v������Ȃ��ĒN������� ���E�E�E�E�E�E�Ə���Ɏv������ł̘b���ł��B ���e�ɂ��ẮA�����ŐG��܂��A�R�O���߂����������Ă����܂����B �i�T���Q���̐��^�F���ł��b���܂��j �Q����͂��Ȃ������悤�ł����A���ΖʂƂ������Ƃ�����A�S�̂̕��͋C����荞�ނɂ́A��������ł� �������A���邲����̂��w�l����A����́A�����ʂ̂悤�Ȃ��̂��܂����B �����A��������Ă�����̂��낤�Ǝv���܂����A���͂������肵�Ă��܂��B �܂��A�A�鎞�A��������ƗܖڂƂȂ������w�l�ɁA�����̖��O����A����i���悤�Ƃ���Ă��܂������A���݂��ɏ��Ζʂł����̂ŁA���̂܂܂ɂ� ��܂����B ��Ǝv���Ęb�������e�� �u�����Ȃ�A�z�[���ւ��V�����ז�����́A�܂������̂ł́B���ʂ͕a�@���玛�ł��傤�ˁv �ꓯ�����Ȃ��B���̂́A�Ⴂ�Ō�m�����ł����B �Ƃ�����A�܂��܂��A�ł��邱�Ƃ͂�������܂�����A������Ȃ��悤�ɂƁB �����āA �Ō�́A������l�Ɂu���肪�Ƃ��v��������悤�ɁA���ꂩ����l�����y����ʼn������ƌ���ł��܂����B ����ŗǂ������̂��E�E�E�E�E�A��̎Ԓ��͔��Ȃ�����ł����B |

����́A�����ʁH���Ȃ菬�������̂ł��B�{���̊K�i�ɏ���܂����B |

|

| 2010�N4��4���i���j �@�Ԃ܂�F���߉ޗl�̂��a�� |

|

|---|---|

�Ԍ䓰�̒a�����ɁA�Ò������|�����A���ӂ̎v����͂��܂����B |

�S���W���́A���߉ޗl�̒a�����ł��B ������A�Q�U�O�O�N���O�̂��b�ł�����A�{���̒a�����͒肩�ł͂���܂���B �������A�a�����ꂽ���Ƃ͎����ŁA���݂ł��A�l�p�[���̃����r�j�Ƃ����ꏊ�Ŕ��@��Ƃ��s���Ă��܂��B ���߉ޗl�̘b�́A�w�ǂ́A�����A�n�敗�K�ƂƂ��A�l�Ԃ̉b�q�������A���݂̂悤�ȋ����ɂȂ�܂����B ���o���A���߉ޗl���S���Ȃ��āA200�`300�N�����Ă���A�o���オ�������̂��قƂ�ǂŁA����ɁA�C���h���璆���֓`���A�����ɖ� �ꂽ�̂ł�����A���߉ޗl�����ځA��������̂ł͂Ȃ��̂ł��B�قƂ�ǁA�㐢�̐l�B�̎Y���ł��B �������A���o�����́A�����̂��A�L���̂��Ƃ����̂́A���������i�S�F�������܂߂��j�^����������Ă��邩��ł��B���߉ޗl���a�����ꂽ�̂��A��Ϗd�v �Ȏ���`���邽�߂ł������̂ł��B �×����A������Ȃ��܂܂ɂł��A�_�l�╧�l�i���l�̂��Ƃł͂���܂���j�A�������݂Ɋւ��ẮA����������M�����Ă��܂����B�M���Ă݂悤�Ƃ����l���吨���܂��B ���R�E�̂�������̂ɂ��_�삪�h��Ƃ��������Ă��܂����B �����āA�ߔN�ɂȂ�A�S���Ȃ����l�����Ƃ̃R���^�N�g��A���̑��݁B���A��E�͂���Ƃ������Ƃɂ��Ă��A����������A���Ȃ藝������Ă��܂� ���B ���悢��A�ŋ߂ł́A�F���Ɋւ��邱�ƁA�Ⴆ��UFO��ِ��l�̂��Ƃ����グ����悤�ɂȂ�܂����B�����̉F���l�i�ِ��l�j���A�Â�����n�� �ɂĊ������Ă���Ƃ������Ă��܂��B ����Ȃ��Ƃ́A�M�����Ȃ��Ƃ����l���吨���邩������܂���B �������A���́A�����������݂̒��ɂ́A�������ӎ��������݂�����܂��B �n���l���A���x�ɐ����H���Ă���ِ��l������Ƃ���Ă��܂��B �����Ȃ�ƁA�������̈ӎ��������݂̐��̂��Ȃ�ł��邩�ł��B �_�ƌĂ�鑶�݂�����������A�������ӎ��ł��B ��E�����������ӎ��ƌ����܂��傤�B �ِ��l���������ӎ��������݂�����B �����āA���������A�ƂĂ������Ȉӎ������邱�Ƃ��̌����Ă��܂��B���i�͊����܂��B �ʂ����āA���߉ޗl�Ƃ́A�ǂ�ȑ��݂ł������̂��E�E�E�H�H�H �������Ƃ̊W�́H �ِ��l�Ƃ̊W�́H ��E�Ƃ̊W�́H �����āA���Ƃ̊֘A�́H���Ȃ��͉��ҁB���͒N�H �����̓������A���o�ɏ����Ă���́H ����Ȃ��Ƃ��A�ŋߓ��Ɉӎ�����悤�ɂȂ�܂����B �����́A�����܂ł́A���b���܂���ł������A����Ȃ��Ƃ�`�����������ł��B �i�ł��A�����Ȃ�A����Șb��������A��Ή������V����ƌ���ꂻ���ł��ˁj �������A�����̐l�X�̒��ɂ́A�������łɁA���܂��ȃ��b�Z�[�W������Ă���l������͂��ł��B ���l�ς��ǂ�ǂ�ƕϊv����Ă��������ɂȂ����Ǝv���܂��B �����́A�����̍s���́A���߉ޗl�̒a�����j���u�Ԃ܂�v���s���܂����B �Ԍ䓰�̒a�����ɁA�Ò������|�����A���ӂ̎v����͂��܂����B ���H�́A�Ԃ܂�Ƃ������ƂŁA�N���̊F�����悵�āA���ɂ���A�����Ă��A�t�����N�t���g�ȂǍ��A�F����ɐU�����Ă���܂����B������� ��̊��ӂ̋C�����ł��B�J�b�v�͊Ò��ł� |

���ɂ���A�����Ă��A�t�����N�t���g |

|

�����̂�����������J�ƂȂ�܂����B |

|

| 2010�N3��21���i���E�t���̓��j �@�ʌo�̉�ƃr�[�Y���[�N |

|

|---|---|

�{���ɂĎʌo |

�����́A�t�̂��ފ݂̒����ł��B ���R�̂��ފ݂̍s���́A �@14���ɁA�t�G�ފ݉i�㋟�{�@�v�B �@20���́A�@⥎��扑�́A����Q��B �@�{���́A�ʌo�̉���J�Â��܂����B ���N�A�t�ƏH�̂��ފ݂̒����ɂ́h�ʌo�̉�h���s���Ă���A�������A�ߑO10������s���܂����B �ʌo�ɗ�������́A�ӊO�ƁA�h�Ƃ̕��ł͂Ȃ��A���̎������Ƃ����������������܂��B �ʌo���I������ƁA���H�������オ���Ē����A���̌�͉��U�ł����A�����́A�ߌ�1������A�����̃r�[�Y�������J�Â���܂��B�ʌo�ɗ���ꂽ���A�F������������A���̂܂c���āA�r�[�Y������Ă�����܂����B ���̃r�[�Y���[�N�́A�����J�Â��Ă���̂ł����A�K���Q����������A���X�Ƃ������������܂��B�����́A�����ł��Ǝq�ǂ�����������̂� �����A�A�x�Ƃ������Ƃ�����A���Ȃ��A���̕ς��A���߂ĂƂ����N�z�̕�����������ꂽ�̂ŁA���ʓI�ɂ́A�Q���l���������Ȃ�܂������A����Ȃ�ɃX���[ �Y�ɐi�悤�ł��B �������A���̎��̃^�C�~���O�i�����j������ȂƎv���܂����B  |

�r�[�Y���[�N�F�����́A16���̎Q��������܂����B |

|

| 2010�N3��16���i�j �@������Ƃ������� |

|

|---|---|

�R���̎����j |

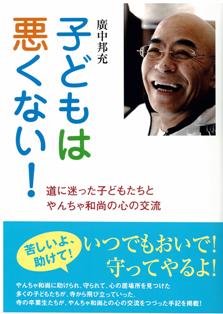

���N��1�����{�A85�ł��S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ�h�Ƃ�A���̂��b�������Ē����܂��B A�Ƃ́A12�`3�N�O�ɒh�ƂƂȂ�ĊԂ��Ȃ����R�̕扑�ɂ���n����������Ă����܂��B �@���Ƒ��́A��ϐM�S�������A�s���ɂ͌��������ƂȂ��Q�w����Ă���܂��B�������AA���́A�����ɂ�1�x�������邱�Ƃ͂Ȃ��A����1�x��������������Ƃ�����܂���ł����B �@���́A������A10�N���O�ɁA�n���A���ۂɂ���āA�����̕G���A�E�r�̐悪�ؒf����A�������ł͓������Ƃ��o���Ȃ������̂ł��B�܂��āA�Ƒ��̕��������ĂƂ������Ƃ��e�Ղł͂���܂���ł����B �@�����̎��́A���É���w��w�@�̍H�w�Ȕ��m�ł�����A�����╲�̂Ɋւ��ẮA�����̒�����u�����Ȃ���Ă����܂����B���̂���Ϗ�v�ȕ��ł����B �@�������A75���߂��Ă���A�ˑR�̕a���ɂ���āA�����������̊Ԃɗ����̐ؒf�A�E��������Ƃ������Ƃ́A���ʂł͑z�����o���Ȃ��悤�Ȃ��Ƃł���A�p��̎p���������̃V���b�N�͔@������ł��������Ǝv���܂��B�����A�����������畽��S�ł͂����Ȃ��Ǝv���܂��B���R�A���@������]�V�Ȃ�����܂����B �@���̂܂܈ꐶ����@�����ŏI��邩�Ǝv��ꂽ�̂ł����A������A�ˑR�A���l�Ɏ����ɓ͂����莆��a���Ɏ����ė��ė~�����Ɨ��܂ꂽ�����ł��B����܂łƂ͈�����ڂɂȂ��������ł��B ��1�N���̓��@�������I�����A����ł̃��n�r�����n�܂����̂ł����A���肵���g���܂���B���߂͐H�����N�������ɉ^�Ԃ�������܂���ł������A�₪�Ď����ŐH�ׂ��悤�ɂȂ��������ł��B �@���̌�A����Ńp�\�R����ł��Ȃ���A���N�A1���ÂA�R�N�ԂłR���́u�����j�v�����ꂽ�܂����B���e�́A�u�o���v�u�C�O���s�L�v�u�G�L���v�Ƒ����̎ʐ^�����Ȃ���A�������A���m�Ȃ�����Ɠ��e�ł���܂��B �����A���̓s�x�����܂������A���߂č���ǂ܂��Ē����܂����B �@��l�̐l��������Ƃ������ƁA���̐��ɐ������Ƃ������Ƃ̏B�ӊO�Ǝc����悤�Ŏc���Ă��܂���B�l�X�̋L���ɂ���Ԃ͌��p�����ł��傤���ǁA������}���ɏ����Ă����܂��B �@A���̐�����Ƃ������ƁA�������Ƃ������ƁB���X�[�����Ă���ꂽ�Ǝv���܂��B�������A���ׂ̈ɂ͉Ƒ��̌��g�I�ȃT�|�[�g�����������Ƃ͌����܂ł�����܂���B |

| 2010�N2��21���i���j �@�r�[�Y���[�N�i�ӂꂠ���̓��j |

|

|---|---|

�@�����̍�i |

�����́A�ӂꂠ���̓��E�r�[�Y���[�N���J�Â���܂����B �����A�J�Â���āA�����12��ڂƂȂ�܂����B ����́A�����z�[���y�[�W�������Ƃ����e�q�̕������Q������A���܂ł́A�猩�m��̒h�M�k�̕������ł����̂ŁA�������Č`�ł��������o���邱�ƂɊ��ӂł��B ���A�����A�a�������}�����q������������̂ŁA�T�v���C�Y�Ƃ��ăP�[�L��p�ӂ��A�Ō�ɊF����ł��j�����܂����B ���̃r�[�Y���[�N�́A�ӂꂠ���̓��̂P�R�[�i�[�Ƃ��ĊJ�Â��Ă��܂��B ���H�������オ���Ē����悤�ɂƌߑO������n�߂܂��B �����ł̃��[���́A������ŁA����́A�Q���҂́A�K���A�����֒��������ƁA�A�鎞�́A�{���Ō�{���l�ɂ����A����Ƃ������Ƃł��B  |

|

|

| 2010�N2��1���i���j �@�J�^�ߕ��Ձi1��31���j |

|

|---|---|

|

����A�P��ƂȂ����J�^�ߕ��Ղ��J�Â���܂����B ���V�C���S�������I������܂ł́A�J���~�邱�ƂȂ������I�����܂����B���N��230��������X�ɎQ�w���Ē����A�����̕��Ɂh���h�ƁA�u���v�����n���������Ƃ��o���܂����B �@���߂ĎQ��������������܂������A���@�@�C�@�t�i�r�s���I�����m���j�ɂ�锗�͂̂���njo��A���i�ł͑̌����邱�Ƃ̏o���Ȃ����ʂȂ��F���ɂ́A�F��������Ɨǂ��̊��𖡂�Ē����܂����B �@���F����̓��܂��ł́A��l���q�����傢�Ɋy����Œ������Ǝv���܂��B���A�������A���N�́A�i�i�Ƃ��āu���āv������������Ē������̂ŁA�����̕��ɂ��������A�蒸���܂����B �@ �Q�����ꂽ�����A�������̓��L��mixi�i�~�N�V�B�j�Ɍf�ڂ���܂����̂ŁA�������܂����̂ŁA���Љ�܂��B �ߕ��P��́w�J�^�ߕ��Ձx �ɁA���N���s���ĎQ��܂����B ���ꂱ������A�X�N�A���ŎQ�������Ă��������Ă��܂��B �ߕ���@�v �C�@�t���s �ʋF�� �ŁA����������Ђ������܂��B �@���N�̋F����e�́A��肽�����A�n�߂���������������̂ŁA�w�S�萬�A�x �ɂ��܂����B �����Ȃ���A�ʋF���͐������͂ł����I�I�I�I ���l�̏C�@�t�Ɉ͂܂�A��l��l�̖��O�Ɗ肢��ǂݏグ�A����A�������Ă��������܂��B �E�E�E���́A�C�@�t����͑S�����N�̒m�荇���Ȃ̂ł����A�F�����̃I�[���͔��͂�����Đ����I�I�I�I �����碉�����������Ă����܂����B �w��x���Ƃ��ł��ˁB �ʋF����́A���܂������A�����������������A�����������܂����B �@�����ꏏ�ɍs���F�l�͂����^���悭�A�O�ɂ��q�[�^�[��������܂������A���N�́w�ĂQ�L���x��������܂����B �J�^�p���[������ׂ��B ���N���悢�N�ɂȂ肻���ł��B ���肪�Ƃ��������܂����B�@ |

|

|

�X�i�b�v��UP���܂����B |

|

| 2010�N1��1���i���E���U�j �@���w�E�V�N���^�F��� |

|

|---|---|

��������Ɛቻ�ς̋��� |

�F����A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

�{�N���A��낵�����肢�\���グ�܂��B ���U���߂��A�V�N���^�F�����J�Â��܂����B ���̋L���ł́A�����ɏZ��ł���i50�N�]�j���U����i�F�Ƃ����̂͏��߂ĂŁA��ӂ���A���É��n���͐Ⴊ�ς�A�k���̕��́A��ŗ����o���Ȃ������������g���������悤�ł��B�i�ፑ�̕��ɂ́A��ꂻ���Șb�ł����j ����ł��A���N�̐V�N���^�F���́A�z�[���y�[�W��p�\�R���̃~�N�V�B�Œm�荇�������Ƒ������߂ĎQ�w�����ȂǁA�p�ӂ����u�݂̂Ԃ܂イ�v������Ȃ��Ȃ�Ƃ����A�������ߖł����B ���A�P��̍��Z���ȉ��A���N�ʁE�������ݎ��i�ʐ^�j���A�p�ӂ����܂�����Ȃ��ȂǁA�ł��A�q������Ɋ��ł��炤���Ƃ��ő�̂˂炢�ł�����A����͂���ł܂��܂��ł��B ����ɁA��N���ɁA�����̎���S����菜���܂����̂ŁA�i�ς��J�����ƕς��܂����B ���̑���ł�����܂��A�叼������ō��A�V�N���}���܂����B�i�ʐ^���j ���́A�������ɊJ�Â�����u����22�N�J�^�ߕ��Ձv�Ɍ����A����Ƀp���[�t�o �ł��B ���̍s���́A��l���q�ǂ����y���߂�s���ł��B ���ЁA���C�y�ɂ��Q���������B �ڂ������Ƃ́A�����Ȃ����q�ˉ������B  |

���y���݁E�������ݎ�� |

|

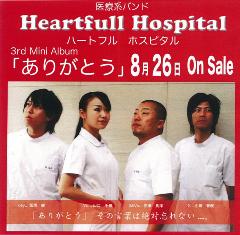

| 2009�N11��24���i�j �@�n�[�g�t���@�z�X�s�^�� |

||

�@�����̖{���ɂăR���T�[�g  |

�u�n�[�g�t���@�z�X�s�^���v�Ƃ����̂́A��Ìn�o���h�̖��O�ł��B

����i21���j�A���@�@���É��@������Â̊Nj�����J�Â��܂����B ���̐܁A�R���T�[�g���s���܂������A����́A���̃O���[�v�ɂ��肢�������Ƃ������Ƃł��B ���[�_�\�̐��V��t�́A�����̖����a�@�̓��Ȉ�ł��B ���҂���Ƃ̌𗬂̒����琶�܂ꂽ��i����������A����́A�u���肪�Ƃ��v�����C���ɉ��t���Ē����܂����B �u���肪�Ƃ��vhttp://ameblo.jp/heartfullhospital/ ���Ƃ��ƁA����̊Nj���́A�u���������_�t�i750�N�L�O�v�Ƃ������Ƃł����A�ƂĂ�����\��Ȃ̂ŁA�u���E���a�E���̂�����낤�v���T�u�e�[�}�ɁA���C���́u������킹�Ă��肪�Ƃ��v�Ƃ��܂����B �Nj���̉��́A���a��̖@������������肵�܂����B�s���̓��@�@���@�̒��ł́A��r�ɂȂ�Ȃ��قǑ傫�Ȏ��@�ł����A�S�ʓI�ɂ����͂��܂����B ���̑��ɂ́A�u����i���c�^���q����j�E���@���i�@�����m���ƒh�M�k�j�E����@�v�E�R���T�[�g���s���܂����B ����́A�����A�����ӔC�҂ł���܂������A�����I���ł����ӂł��B |

|

|---|---|---|

| 2009�N11��5���i�j �@���֖��G���y�� |

|

|---|---|

|

�����A�}����A���֖��G����̉��y��i�R���T�[�g�j���A���m���|�p����E��z�[���i�Q�T�O�O���j�Ŋӏ܂��邱�Ƃ��ł��܂����B�薼�́u���֖��G�@���y��q���r�Q�O�O�X�v�ł����B

�������A�Ȃ͂Q��ڂŁA�܂����Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂����B ���Ƃ��Ƃ́A�Ɠ����h�Ƃ���̖�����ƍs���\�肾�����̂ł����A������l�s���\��̕����L�����Z���ɂȂ�A�Ȃ�A�����Ƃ������ƂɂȂ�܂����B ���e�́A2���\���ŁA1���͖����吳�̏���́A�����Đ푈�ƃe�[�}�������A�]�R�Ԉ��w�⌴���̉̂��̂��܂����B �u���C�g�}�P�̉S�v�ŕ������̂͗ǂ������ł��B �Ȃ̑O�ɉ̂ɂ��߂�ꂽ�z������������̂ŁA�悭������܂����B �͗������e�[�}�ɂ����V�����\���ł����B �ŏ�����Ō�܂ŁA���ւ����l�݂̂̕���ʼn��t�҂́A����̑��ʼn��t���Ă���̂ŁA��A���邱�Ƃ͂���܂���ł������A�܂������O���邱�ƂȂ��ϋq�𖣗�����A�������p���[�ł����B �n�܂�O�̐����Ԃ́A���������Ƒ҂���т�ϋq�ْ̋������A�܂������̖�����ԂƂȂ�A�Q�T�O�O���N��l�A�P�ЂƂ������Ă��܂���B�܂���ґz��Ԃ̂悤�ł����B�܂�ŋ��c�����o�܂��ɂȂ�O�̏�Ԃł����B �����A���܂܂ő����̖@�v��A�̂��Ɖ]���邨�V���o�ꂷ������A���{�̐Î�Ƌ�C�ł����B �Ȃ�ƌ����Ă��A�����������̂́A���炩���߃Z�b�g���Ă���A���R�[���ł����A�P�T���Ԉʂ͊��S�ɖ@�b�ł����B �������A�����������b���Ă���悤�ȓ��e�ŁA�։��]���̘b�A���ʉ���̘b�A�����āA�F����́A���ɐ�Ȃ��l�ł���A�����ɂ���l�́A�S���A��F�ł���ƒf�����Ă��܂����B ��F�ł���s�������Ȃ����B���ꂪ�g�����ƁE�E�E�E�E�B �����āA�Ō�Ɂu�ԁv��⏥���āA���ׂĂ̐l�Ɉ��̃G�l���M�[��^���Ă��܂����B �����m�̒ʂ�A���ւ���́A��ϔM�S�ȓ��@�@�̐M�҂ł��B �u�݂Ȃ���͕�F�ł��v�ƌ�����̂́A���ꂱ�����������ȖV�������A�͂邩�ɐM�O���������܂����A�e���͈͂Ⴄ�Ǝv���܂��B ���Ȃ݂ɁA�ȑO�A�@��W�҂̍u����ł́A��������Ƃ����M�O�̘U��������ڂ��������Ă��܂����B����͂������A����͂���܂���B ����Ȃ킯�ŁA�v�X�ɁA�Ăт��C�ƃG�l���M�[���Ă��܂����B |

|

|

| 2009�N11��1���i���j �@����@�v�i���������ق��悤�j�@ |

|

|---|---|

����ɂ́A���̉ԁi���ԁj�ŁA���w�������肵�܂��B |

�����́A���N�A�P�P���̑�P���j���ɊJ�Â��Ă���A���@�吹�l�̂������@�v�E���@�@�ł͂���i���������j�ƌ����܂����A�����@�v���c�݂܂����B ���N�ŁA���@�吹�l�����ł���Ă���V�Q�W�������}���܂��B�����ɂ͂P�O���P�R�����������ƂȂ�܂����A�e���@�ł́A�P�O���`�P�P���ɂ����āA������c�܂�܂��B �{�N�́A���ʖ@�b�ɁA����@�~�ڎ��Z�E�̉��c��T�t�ɂ��肢���A�q�������̐�����ʂ��āA�@�،o�A����ڂ̑��������b����܂����B ���A�ߌォ��́A���O�F����s���A���瑝�i�Ɠ��X�̊��ӂ��F�O���܂����B |

���c��T�t�̖@�b |

|

|

|

| 2009�N10��24���i�y�j �@���s�c�Q |

|

|---|---|

|

����i23���j���@�@���É��@������Â̒c�Q���J�Â���A�@⥎�������Z�E���܂�15���̕��ɎQ�����Ē����܂����B���A������260����ł����B �@���N�̒c�Q�́A���݁A���s���������قŊJ�Â���Ă���u���@�Ɩ@�̖���v�Ƃ����W��������w���邱�Ƃ����S�ƂȂ�܂����B ���̓W����́A���������_�t�i750�N���L�O���Ă̍Î��ł����A���s�̎��@�𒆐S�ɑ����̎��o�i����Ă��܂��B�ڍׂ͂�����http://www.nichirenshoninten.jp/ ���A�ߑO���ɂ́A��{�R�������ɂ��Q�w���邱�Ƃ��ł��܂����B ���A���̓W����́A11��23���܂ŊJ�Â���Ă��܂��̂ŁA����A�����������B |

|

|

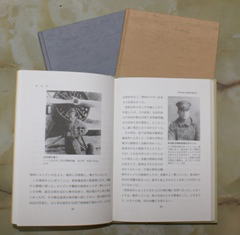

| 2009�N10���Q���i���j �@�������̕���V�h�����I�܂��������́h |

|

|---|---|

����V�̓����i���̌����������Ȃ�܂��j |

�挎�A�g���R�c�Q�̐܂ɁA�h�M�k�̊F����ƕ���V�֎Q�āi����낤�E���܂邱�Ɓj���܂����B �X��30���A�Ăэs���Ă܂���܂����B ����́A�w�����エ���b�ɂȂ��Ă����A����V�i���݂̓��@�@�@�������E������T�t�̎��V�j���A�{���ƈꕔ���c���A�S�ʌ��đւ������邱�ƂɂȂ����̂ł��B �����͏��a�̏��ߍ��������ł�����A�W�O�N�O�̌����ł��B ���a45�N�R�����A�g���R���Z�A�g���R�Z����w�i�R�N���j�ƂU�N�Ԑ����������ꏊ�ł���A���̈ȑO������A���N�A�c�Q���Ŕ��܂��Ă������ł�������A���������ƁA�����b�ɂȂ�������ɍŌ�̉ƋF���i�€�Ƃ��E�Ƃ̂��P���j�ɏo�d�����Ƃ������Ƃł��B �������A���t�́A����V�Z�E�ł��鏬����T�t�ł����A���Ƃ́A����q�̕����o�d����܂����B �X��30���ɍŌ�̉ƋF�����s���A����10���P���ɂ͎����n�܂����B 30�������A���������̂ł����A���łɁA�����p�i�͉^�яo����Ă��܂����B �����s���Ă����Ƃ���Ȃ̂ɁA���ׂĂ̕����^�яo���ꂽ��́A�܂�ŁA�����������悤�ȃK�����Ƃ�����C�ɂȂ��Ă��āA�L�Ԃɂ́A���Ƃ��Ɖ����Ȃ������̂ɁA����ɐÂ��ɖ�ڂ��I����悤�ȕs�v�c�Ȋ��o�ł����B ���������A���Ă�����A�����������̂����܂����B ����́A�ʐ^�k���l�ɂ���ē��ł��B ����́A�����A���Z���̎��ɏ��������̂ŁA�Q�Ď҂̕��ւ́A�d�b�̈ē��łł����B �ꕔ�A�u�s���N�v����u�L�C���v�ɒN���������������̂ł��傤���ǁA���Ƃ́A���̂܂܂łS�O�N�߂����f���Ă������ƂɁA�т�����ł����B �@�������A�u�|����v�Ƃ��������Ԉ���Ă��邱�Ƃ��A�����u�ԕ�����܂������A���ꂳ�����ύX����Ă��Ȃ������E�E�E�E�͂����Ď����ċA��܂����B ����Ȃ킯�ŁA���N�S�����ɂ́A�V���ɐ��܂�ς��悤�ł��̂ŁA�܂��A�y���݂ɍs�������Ǝv���܂��B |

40�N���O�̈ē��B ���������́A�v�킸���������Ǝv���܂������A�����Ԉ���Ă���ƁA��̂ǂꂾ���̐l�������̂ł��傤���E�E�E�E�i�p�j |

|

| 2009�N9��5���i�y�j �@�M�s����E����3�@ |

|

|---|---|

�Ō�̌�_���Q�q�E�����ő��ۂ�@���Ă��܂��B |

�ȑO����t�o���Ă������j�̑m���ƂȂ�ׂ��C�s�B �M�s���ꂪ�A�{���A�I�����܂����B ��T�A�h�M�k�̕��X37�����ŁA�g���R�֒��j�̏C�s���̎p������ׂɒc�Q���s���܂����B �������A��،��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B �n�܂�O����A�h�M�k�̕������҂��ĎQ�����ꂽ�̂ł����A�܂��������邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B ���́A��̃C���t���G���U���A�O�̓��L�i8��19���t�j��ɓ�����ɖ������Ă��܂����̂ł��B �ی����̎w���̂��ƁA�㔼��2�T�Ԃ́A�܂������O�ŏo�邱�Ƃ͋����ꂸ�A�Ђ�����A��������Ă�njo�����邵���Ȃ������悤�ł��B ���j�́A�Ō�܂œ|��邱�ƂȂ��A���C�䂦�Ɋu������Ă���l�̕��܂ŁA�d���𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������悤�ŁA���ɂ́A6�l��2���݂̂̎��������������ł��B�u������Ă���C�s���ɐH�����^��A�����̎G����3�l�����Ȃ��Ȃ���Ȃ炸�A�܂������A�^�̏C�s�ɂȂ����悤�ł��B ����Ȃ킯�ŁA���͊��Ԓ��A��x����邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A�I���3���O�ɁA�悤�₭���É������Ƃ̂��ƂŁA�{���̏I�������}���邱�Ƃ��ł��܂����B �{���A�ŏI�̑��{�R�̒��ł́A���ɑ����ؔԂƂȂ��Ă��āA�@���lj����t�̂��ƁA�{�R�̑m���̕���A�w���A���ꐶ70���ȏ�̖@�v���A�؏ށi�������傤�j���������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���Ă��鎄�̕����A�h�L�h�L���̂ŁA�ߔN�ɂȂ��ْ����ł����B �ȑO����A�ŏI���́A�u���ނ��v�ƌ����Ă������悤�ŁA����ŁA�n�܂�O�́A�������ɋْ����Ă����悤�ŁA�炪�������Ă��܂����B �{������A���@�@�̑m���Ƃ��Ă̑����ł����A���ꂩ�炪�{���̏C�s�ł��B �����́A�s���Ȃ̂ŁA�܂��́A�h�M�k�̊F����ɂ����A����ł��B |

�I�������I���A����Ɛe�q���X�A�Ί� |

|

| 2009�N8��24���i���j �@���ʎR�o�w�c�Q |

|

|---|---|

�_�����܂��܂ɕω����Ă����܂��B |

���N�A�P��ƂȂ������ʎR�c�Q���A22���`23���ɊJ�Â���܂����B���N�́A���T�ɐg���R�c�Q������̂ŁA�Q���҂͗�N��茸�����āA���É�����19���E��������5����24���ł����B �@���V�C�ɂ͌b�܂�A�ʐ^�̂悤�ɁA���ꂢ�Ȃ��������q�߂܂����B �Q���́A�����Ɨl�q���قȂ�A��N������A�꒚���Ƃ̐Γ��U��V�K�Ɍ��������悤�ŁA���̉^���p�ɂƁA�y�̂����ς܂�Ă��āA�ǂ����A���ꂪ�o��~��Ɏx����������Ă��銴������܂����B �ȑO�܂ł́A���U�͎R���̖�t�߂Ɉړ]��������Ă��܂��̂ŁA�����Ō��邱�Ƃ��ł��܂����A�H���͑�ς������Ǝv���܂��B �@���N���J�Â��܂����A����͐���A�Q���������Ƃ���������������܂��̂ŁA�����̒����������A���N�ƌ��킸�J�Â��Ă݂悤���Ǝv���܂��B �������A���N�A�o�w�҂������������̂悤�ŁA�����̖V�i�����j�ł͒Q���Ă��܂����B�����́A�F����ɂ�����A�o���Ē��������Ǝv���܂��B |

�Q���҂ƋL�O�B�e |

|

| 2009�N�W��19���i���j �@�M�s����E���̂Q |

|

|---|---|

�@�v���I���A��ЂÂ����̊C���E���a�[�v�� |

����A���{�R�g���R�v�����ɂāA���N�W���P�W���ɉc�܂��u�p���v�ҒǑP�@�v�v�ɁA�M�s����ɓ��ꒆ�̒�q�E�C�o�d�i�o��j����Ƃ̂��ƂŁA�ē�������܂����B

�ȑO���A�Q��\��ł����̂ł����A���É��s�̏@�������i���͕����ł��j����̂���l���S���Ȃ��A18���{���V���c�܂�邱�ƂƂȂ�܂����B�����A�����t�����肢����܂����̂ŁA�}篁A�Ɠ��Ɩ������Ƒc��݂̂ł̎Q��ƂȂ�܂����B �钆�ɁA�ԂŐg���R�֍s���A������Q��A�ߌ�P������̖@�v�ɎQ���Ƃ̂��Ƃł��B ���ꂩ�瑍�{�R�܂ł̓����́A�����푾�ۂ��������A����ڂ������Ȃ�������̂ŁA��A��b�͂ł��܂���B�������A�C�s���͈�̌𗬂͂ł��܂���A�����A�������ɒ��߂邵������܂���B ��q�ƌ����A���̎���A��������o�Ă��鎞���A�o���邾���Ƒ��Ɩڂ����킹�Ȃ��悤�ɂ��Ă����悤�ŁA��������F���ǂ��Ȃ��悤�ŁA�ƂĂ��S�z���������ł��B �₪�āA�ߌ�ɂȂ�A�@�v���n�܂�܂����B ����ƁA�؏ށi�������傤�E���@�@�ł͖؋��ł͂Ȃ��A�؏ނƂ����A�e���|�̂������Y���������߂܂��j�̈ʒu�ɍ����������ł��B �܂����Ǝv�����A�₪�āA�@�v���n�܂�ƁA�Ŗ͂��߂������ł��B �@�v�ł́A�����i���j�Ƃ����A�S�̗̂�����R���g���[������l�����܂��B �����ŁA�ؔԁi������E�؏ނ�łl�j���d�v�ȃ|�W�V�����ł��B �吨�̐l�̂��o���A�؏ނ̃��Y���Ő����܂Ƃ߂Ă�����ł�����A�@�v�S�̗̂��ꂪ���܂�܂��B ����Ȗ������炦���i�I�ꂽ�j�ƁA��Ŗ�����̃��[���Œm��܂����B �{�l�ɂ��A�ƂĂ��Ӌ`����@�v�Œ@�����Ƃ��ł������Ƃ́A�����܂ł̓w�͂�����A�����̗�݂ɂ��Ȃ�܂��B�e�Ȃ���A�ǂ������Ǝv���܂����B �������ɁA����Ȗ���������Ă���̂ł�����A���Ύ���A�r���Ŗڂ����킹�Ă������B��F�������̂��A�ْ����ł���ǂ���ł͂Ȃ������̂ł��傤�ˁB ���ׂĂ̖@�v���I���A��ЂÂ��i�ʐ^�E���j�̎��́A�z�b�g�����悤�������݂����ł��B ����A������l�̕����t�߂��A�x��l�̒��j���������C�s���ł��B ��l�Ƃ��A���̖@�v�����邱�Ƃ��ł��܂���ł������A����͂���ňӖ�����������ł͂Ǝv���܂��B �����A���Ă�����A�A���R�������ł��傤���A�܂��A����́A�Ɠ��►�����c�ꂪ�傢�Ɋ����������Ƃŗǂ������Ǝv���܂��B ����29���`�R�O���ɂ́A�c�Q�Őg���R�֎Q��܂��B�h�M�k�̕��ɂ́A���{�R�܂ňꏏ�ɕ����Ē����܂��̂ŁA���A���ꂼ��Q���������ɂ��A�ǂ��v���o�ɂȂ�Ǝv���܂��B |

�C�s�m��������c���E��{���O |

|

| 2009�N�W���S���i�j �@�M�s����֓��ꂵ�܂����B |

|

|---|---|

����E�M�s����O�ɂ� |

�M�s����i���傤�ǂ����傤�j�Ƃ����̂́A���@�@�̑m���ƂȂ�ׂ��A�ŏ��̖{�i�I�ȏC�s�̂��Ƃł��B���@�@���{�R�g���R�v�����̎R���ɂ���A�u�M�s����v�Ƃ����{�݁i�����j�ɁA35�����Ă�A�����A�v�����̒��ɏo�d�i���߂ɎQ�����邱�Ɓj���Ȃ���A�m���Ƃ��Ă̊�{���w�яK�����Ă����܂��B

���@�@�̑m���Ƃ��Ă̍ŏ��֖̊�E�Œ���̏C�s�ł����A�����ɓ��ꂷ��܂łɂ́A���X�̒ʉߋV����m���̏K���i�g���R�◧����w�ł̐��m�����w�ԂȂǁj���o�ē��ꂷ�鎑�i���^�����܂��B �@�h�ɂ���Ď��i�K���́A�܂������قȂ�܂��̂ŁA�ǂ��������Ƃ��h���Ƃ��ł͂Ȃ��A�����A�ǂ̏@�h��I�ъw�Ԃ����A�܂���������I��ł����Ƃ����v���܂���B �܂����������Ƃ����ׂ��ł��傤�B �ŏ��ɏo������@�������̐l�̐l���ɑ傫���֗^���܂��̂ŁA����́A�m���ƂȂ�Ȃ��܂ł��A�F������s�v�c���Ǝv���܂��B ���āA����Ȗ�ŁA�����i8��2���j���A���j�����@�@�̑m���ƂȂׂ��M�s����ɋ�����ē��ꂵ�܂����B�P�N���O�ɁA�m���ƂȂ�ƌ��ӂ��A������w�̂R�N�ɍē��w���i���łɒn���̑�w�͑��Ɓj�A���@�@�@���̊w���ɓ����A���X�A�m���Ƃ��Ă̓��P���Ă��܂����B ���̐��ʂ̈ꕔ�ł������ɂȂ�Ǝv���܂��B �{���Ȃ�A�t���ł��蕃�ł��鎄������ׂ��ł������A�Q���́A�O�̓��L�̔@���A�s���Əd�Ȃ�Ɠ�������ɍs�����ƂȂ�܂����B����̊Ԃ̏����A �����̍s�����A���ƁA���Q�l�ōs�����ƂɂȂ�܂������A�F����̋��͂����薳���I���邱�Ƃ��ł��܂����B �@�g���R�ł̓��ꎮ�́A�ǂ���Ԃ�̑�J�̒��������悤�ŁA��ςȃX�^�[�g�̂悤�ł����B ����͂R�W���̓���ŁA�ߔN�ł͋ɏ��̂悤�ł��B���q�����A����Ƃ��A����������̂�������܂��A������ɂ��Ă��A���ӂ������Ƃł��́A��������Ɗw��ł����̂��F�邾���ł��B ���A�X���T���܂ŁA�����A�v�����̒��ɏo�d���Ă��܂��̂ŁA���̊��Ԃɐg���R�֎Q�q����܂����́A���S���R�O���ʂɁA�M�s���ꂩ�瑾�ۂ�@������i����ځj�������Ȃ���A�o���čs���܂��̂ŁA���̎p�⒩�����邱�Ƃ��ł��܂��B ���A�����ł����邱�Ƃ��ł��܂�����A����ǂ����B �y�g���R���C�u�J�����z http://58.1.249.244:60001/CgiStart?page=Single&Language=1 �����A�ߑO5���O��ɁA�J�����̑O�������ʉ߂��܂��B �������A�����̂ŁA�悭�����������B |

���X�ɁA��J�̒��A���یW |

|

| 2009�N�W���Q���i���j �@�ċx�݁u�e�q�̏W���`���q���`�v�@ |

|

|---|---|

��������p���A�ǂ�ǂ�Ə��ɂȂ��Ă��܂����B |

���N�W�����^�F���ߌォ��͍P��s���́A�w�ċx�݁u�e�q�̏W���`���q���`�v�x���A�e�q60���̎Q���ɂĊJ�Â���܂����B ���N�́A�~�J�����������A���̉J�V�ŁA�O������̏����ł��A�ˑR�̍��J������܂����B�K���㔼�̍s���́A���ԏꂪ���Ȃ̂ʼnJ�̐S�z�͂���܂��A�������A���܂�̉J�ł������Ƀe���V�����͏オ��܂���ł����B �������A�ߑO���͑����~�������̂́A����ƌߌォ��͐���Ă��܂����B ��N�̂悤�ɁA�{���ł̍s���́A���@�@���É��N����8���̐N�m���ɋ��͂��Ē����A����s����@���l�`���N�C�Y�`���ōs������ƁA�������q�������l�܂ŁA�^���Ɏ��g�܂����B �ʐ^�̂悤�ɁA�N�X�A�����̎p�����ɂȂ��Ă��܂��B�ƂĂ����������Ƃł���A�����A���̂悤�Ȏ����ǂ̂悤�Ȍ`��z���ŕ\���̂��y���݂ł��B �����ȍ����̎p�́A�������ł��ˁB �{���ł̐M�s�^�C�����I���ƁA�P�K�ɉ����ڂ��A���������߂��A�S�Ă��A�X�C�J����A���D�ނ�A�ԉA�����ƁA��l�̕�����������Ă��܂����B���N�A�V�������v�[���ł������A�������Ɋ�������A�N������Ȃ��Ǝv������A��͂�A�q���B�ł��B���̂܂܁A�킴�ƔG��ɂ����A�Ō�͑S�g���ԔG��ƂȂ�A���ǂ͓���Ƃ����E�E�E�p�ӂ����b�オ����܂����B ���ƕЕt�����A�F����芵�ꂽ���̂ŁA�����Ƃ����ԂɕЕt�����܂����B ���N�A�Q���҂������Ă��܂��B�{���̖ړI�ł���A�c�������������킹�鑸����`���邱�Ƃ̈���@�ł����A�������͎�������ł��ꂽ��Ǝv���s���ł��B ���Ă��āA����Ȓ��ŁA���́A���j���A�{���A�m���ƂȂ�ׂ��M�s����ɓ��ꂵ���̂ł��B ����ɂ��ẮA���A����E�E�E�E�t�o���܂��B |

���@�@�N��̊F������ꏏ�Ɋy����ł���Ă��܂��B |

|

| 2009�N�V��26���i���j �@��k�B���i�����������j |

|

|---|---|

�C���h�ŎB�����X�i�b�v�ł��B �u�b�^�K���ɂ� |

��T�́u�@�،o�̐��E�v�w�K���̂��b�ł��B �����A�@�،o�̂��b�������A�i�߂Ă��܂����A�u���@�@�،o��k�B���i��\��v�̂��b�ł����B ���o�̓��e�́A�ȗ��Ɍ����܂��ƁA2�̓��e������A�O���́A���߉ޗl�̂��Ƃ��ɂ�����A��k�B���i�f�[�o�_�b�^�j�Ƃ����l���̂��b�ł��B ���߉ޗl�́A�����J����ĕ��l�ɂȂ�O�́A�V�b�^���_���q�ƌĂ�Ă��܂����B ���Ƃ��ɂ�����A��k�B���i�����������E���{�I�ȌĂѕ��j�́A����Ȃ�̂��܂��ȂȔ\�͂������Ă���A�܂��A�����ɕt���A�c��������V�b�^���_���q�Ƃ́A�݂��ɗD��������Ă����悤�ł��B �������A�V�b�^���_���q�����l�ƂȂ�A���c���g�D����āA����ƍ����ɂȂ��Ă���ƁA���i��i�݂������Ă��āA�Ȃ�Ƃ����āA�����͎߉ދ��c��������A�������ō��ʂɏA�����ƁA���܂��܂Ȋ�݂����Ă܂����B ���鎞�́A�ۂɓ��݂Ԃ��悤�d�g��A�J�����𗎂Ƃ��āA�Ƃɂ������߉ޗl��S�����̂Ƃ��Ƃ��Ƃ��Ă��܂����B �������A���ۂɂ́A�v��͂��ׂĎ��s���܂��B ���܂�ɂ��A�����ڗ�ȍs���ɑ��A���߉ޗl�̒�q�������A���鎞�ǂ����āA���Ƃ��ł���Ȃ��炱��Ȏ�������̂��Ɛq�˂܂��B ����ƁA���߉ޗl�̂́A���̂悤�Ɍ����܂����B �u���̋Ɉ��ƌĂ�Ă����k�B���́A���́A�ߋ��ɂ����āA���̎t���ł������̂��B����������������ׂɁA��N�ɂ킽��A��������@�Ŏd���Ă����̂��B �����A��������̂��A���̎t���̂��A�ł���v �����āA�u�₪�ẮA�V���@���i���j�ɂȂ�ł��낤�v�ƌ����܂����B �������̎���ɂ��A���C�o����A���ɐe���̒��ɂ��A�ƂĂ����������炵����A�Y�܂���l�����܂���ˁB ����Ӗ��ł́A���́A���̐l�����̂��A�Đ������Ă��邱�Ƃ�����͂��ł��B ���ꂪ�A���Ɋ����Ă��Ȃ��Ǝv���邱�Ƃł��A�����ɂ́A���̉e�����Ă��܂��B �悭�悭�l���Ă݂�ƁA�e�q�A�Z��A�v�w�ƂȂ�ɂ́A���ꂾ���̈Ӗ�������܂��B ���̐g���Ƃ����������炱���A��������Ȃ����������X����͂��ł��B �Ȃ�ŁA���������Ȃ̂��E�E�E�E�B�Ȃ��Ȃ̂��E�E�E�E �������A����ƂāA�g�������炱���^���ɂȂ���Ȃ��̂ł��B �ł��A����ɂ���āA�����b�����Ă���ƂȂ�A���̏o�����͂ƂĂ��d�v�ȈӖ�������܂��B ���̒n�㐢�E�������ŁA���ׂĂ̏o�����ɈӖ�������ƂȂ�A����I�ɑ����ӂ߂����ł͂Ȃ��A�����ȍl�������ł��܂��B ���A��x�A�g�̉����l�������A�ʂ��āA���̐l�͎��ɉ����C�Â��ƌ����Ă���̂��낤�B ���������Ă���Ă���̂ł��낤�ƁA�l���Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤���B �������A���A���̕��͂�f���ɓǂ߂�����A�����łȂ�����������ł��傤�B �Ȃɂ��������Ē�����A����ŏ[���ł����A�����A�����ɈӒn����������A�߂��܂����肷��l�́A���Ȃ��ɂƂ��Ă̒�k�B���ƌ����܂��B �{���́A���Ȃ����A�킴�킴����ŁA��k�B���̖��������Ă��炦��悤�ɗ��̂�������܂���B ����ɋC�Â��Ă���A���Ȃ����A��k�B�����̕����A�~����̂ł��B ���̍ہA��R����߂āA�F�߂Ă݂܂��傤�B �����́A�㔼�̂��b�ł��B |

�C���h�ŎB�����X�i�b�v�ł��B �u�b�^�K���ɂ� |

|

| 2009�N7��6���i���j �@���~�̖@�v���c�݂܂����B |

|

|---|---|

᱗��~��{��S�@�v�i����ڂ������ق��悤�j |

����A���~�̎{��S�@�v�i�������ق��悤�j���c�݂܂����B ���V�C�Ɍb�܂�܂������A���̕��A��������������܂����B��������S�̂͗�[�������Ă��܂��̂ŐS�z�͂���܂���B �ߑO���́A�����̐��^�F�����c�݁A�ߌォ��{��S�@�v�ƂȂ�܂��B�ߑO������Q�w����Ă�������͒����ԂɂȂ�܂����A����c�l�ւ̂����{�̂��Ƃł����班�X�䖝�ł��B �ߌォ��Q�w������������A������h�Ƃ̕������S�ƂȂ�܂��B�������A�ߑO���������ł����A�h�Ƃ̕��ȊO�̕��̎Q�w�������̂����^�F���ł��B �@�v�ɂ́A���j���ꎞ�A��ďo�d���܂����B���j�́A���������@�@�̑m���Ƃ��ďC�s�ɍs�����ƂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���̏Љ�����˂Ă����A�������Ē����܂����B���i�A�Ȃ��Ȃ�������邱�Ƃ��Ȃ��Â�����̒h�Ƃ���������A�v�X�Ɍ��钷�j�ɋ����Ă����܂����B ���~�͐\���܂ł��Ȃ��A����c�l��S�����ւ̂����{�������ׂ̍s���ł���܂����A���~�Ɍ��炸�A���f���A�X���[�Y�ȊW�ł��邱�Ƃ���ł��B ���̒n����ɒa������傫�ȗ��R�̂ЂƂɁA�K�����e������Ƃ������ƂŁA���̗��e�ɂ��e������A���ꂪ�ȁX�ƘA�Ȃ�̂ł���c��X�Ə̂��܂����A����́A�@���ł��Ȃ�ł��Ȃ����R�̐ۗ��ł���܂��B�Y�Ǝ������݂��邱�ƂŎq�����a�����邾���̂��Ƃł��B �������A���̐l�ԊW�̒�����A���܂��܂Ȃ��Ƃ�̌��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���Ɋ�{���y�A���V�a���ȂǁA�g�߂ł������قNj���Ɋ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B ����ɂ���āA����ɑ�Ȃ��ƂɋC�Â�����܂��B�ǂ���炻�ׂ̈ɁA��c���܂ߍ��̗��e��I�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �l�����������ɁA���e���c�Ƃ̊W���傫���e�����Ă��邱�Ƃ͔ۂ߂܂���B�Ȃ�A�ł��ǂ��e���ł����ė~�����ƒN�����v���܂��B�ǂ����A���̃x�X�g�̊W��ۂ��@���A�u���Ӂv�ł���A�×�����@���ł������{�Ƃ������@�ł������Ǝv���܂��B �����A�Ȃ�ł����{������������Ƃ������Ƃł͂���܂���B�o���̊W�ɂ����ăX���[�Y�i�����s���A�^�S�ËS�ɂȂ��Ă��Ȃ��j�ł��邩�ǂ������d�v�ł���܂��B �܂��́A�g�߂ȗ��e�A�c����A�Z��Ԃɂ����Ă̊W��������₷�����Ƃł����A�S�����������ł��̂ŁA�S����M���ł��Ă��邩�ł��B ���łɁA�ΏۂƂ��鑊�肪�S���Ȃ��Ă�����ꍇ�́A���X�O�ɂł��A���̊W�͏C���ł��܂��̂ŁA�S�̒��ŁA���̂��Ƃ��s���ĉ������B�L�[���[�h�́u�����A����̉����A�����邱�ƁA�����Ċ��Ӂv�ł���A�F��͂��̌�̂��Ƃł��B �ǂ����A���ꂩ�炨�~���}�����܂����X�́A��x�A�S�����Ɛ��ʂ�������������A�����̂��Ƃ����l�������A�S�̒��ŏ����Ē�����A�ō��̂����{�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B �������A���̂��߂̂���`���͂����Ē����܂��B ����A���̂悤�Ȃ��b�������Ē����܂����B |

|

|

| 2009�N�U���V���i���j �@�@⥎����_�� |

|

|---|---|

�单�l�ƌb����l |

�����́A���_�l�ɑ��Ă̕Ղ��c�܂�܂����B �������A���X�Ɋ��ӂ͐\���グ�Ă��܂����A�F����Ƌ��ɁA�N�ɂP��A���̎����ɍs���܂��B �F����ƈꏏ�ɖ@�v���c�݁A���̌�A���b��v���܂����B �����̂��b���班���E�E�E�E�E �u�_���͌��t�ȊO�ł��R�~���j�P�[�g����B �@�@����ǂ��납�A���t�͂߂����Ɏg��Ȃ��B �@�@�@�������̂́A�����ʂ����R�~���j�P�[�V�������v �Ƃ������b�Z�[�W������܂��B ���X�ɁA�_���₲���_�l�́A������������Ă��������Ă���Ƃ����܂����A�������Ƃ��A�ꂵ�����A�s���`�̎��A�������ė~�������A�����ė~�������ȂǁE�E�E�E ���������Ă�I�Ǝv�������Ȃ鎞����܂��B �ł��A���ځA���t�Ō�肩���Ē����邱�Ƃ́A�Ȃ��Ȃ�����܂���B ����A�قƂ�ǂȂ��ƌ����Ă������ł��傤�B �䂦�ɁA����ς�A���̐��ɂ͐_���Ȃ�Ă��Ȃ��B����킯�Ȃ��ƂȂ�܂��B �ł��A�悭�悭�l���Ă݂�ƁA�����̗v�����Ă�����e�́A�ƂĂ��������Ⴂ�A���Ȃ킿�A���Ԃ��o�ĂΉ�������悤�Ȃ��Ƃł�������A���������������čl����A�ӊO�Ɠ����͏o��悤�Ȃ��Ƃł�������A�܂��A�@�O�ȗv���ł�������A�����������Ƃ͑��X����܂��B ���������ꍇ�́A��Ɍ�肩���ĉ������܂���B����͕K�v�Ȃ�����ł��B �����A�����ŁA�����₭�悤�Ȃ��Ƃ�����A����́A�_���ɖ������A�Ⴄ���݂�������܂���B�����������Ƃ͑����ł��B�Ȃ��Ȃ�A�������������ɗނ́A�������𗘗p�ł��邩��ł��B �䂦�ɁA�����ƌ����A�ǂ̂悤�Ɍ��f����̂��������ɂȂ��Ă���ƌ����܂��B�ł́A����Ă���Ȃ��̂��ƁA�����ł͂Ȃ��A��ɁA����Ȏ������A��w���̑̐��ɓ����Ă���̂ł��B�䂦�ɁA��ΐ▽�̎��A���ً}���ɂ́A�K�v�Ȃ�A�ő���̊�Ղ��N�����Ă����͂��ł��B �ł́A���f�́A���t�ł͂Ȃ��A�ǂ�ȕ��Ɍ�肩���Ă����̂��Ƃ����ƁA����́A����i�S�E���j��ʂ��Ăł��̂ŁA���ōl���Ă������ł��B ���܂��o������ʂ��āA���̔����i�S�j�ɂ���āA�_���̑��݂�m�邱�ƂɂȂ�܂��B �S�ɕ����ԁA�f���Ȕ����A�����ȋC�����A���ꂪ�{���̎����ł���A���_���Ɠ��ʂ���v���ł��B�����āA�O���ɂ���̂ł͂Ȃ��A���łɁA���� ���A�����ɍ݂�B�ƍl��������̂ł��B��u�̂Ђ�߂��A�����A���ׂĂ����Ȃ̂ł����A�����u�ԁA����Ȃ��Ƃ������A�p���������A�l���牽������� ��������Ȃ��ƁA���������̓����������āA�f���Ȋ����ł������Ă��܂��B �䂦�ɁA����̂܂܁A���̂܂܁A����������̂ł��B ��l�ɂȂ�Ȃ�قǁA���ԑ̂��C�ɂȂ�Ȃ�قǁA�ǂ��ł��������䂪�ז�������̂ł��傤�B�䂦�ɁA�_������ǂ�ǂ�Ɨ���Ă����̂ł��B �V���v���ɂȂ�Ƃ́A�����������Ƃ�������܂���B ���A���J�肳��Ă���单�l�ƌb����l�̂��b�̒��ŁA �F������̕x��傫������ɂ́A�������ǂꂾ�����̐l�X�ɕx��^���邩�ɂ���ĕς��܂��B�܂�A�单�l�̗^���镟�͑��̐l�ɂǂꂾ������^���������A���̐l�ɂǂꂾ���̊�т�x��^���悤�Ƃ��Ă���̂��A���̑傫�������̑܂ɂȂ�܂��B �������A�单�l�̑���ƂȂ��āA���l�ɕ�����^���邱�Ƃ��A��Ȃ��Ƃł��B �����́A��l�ЂƂ�ɂ��̑܂����n���܂����̂ŁA�ǂ�ǂ�ƕ��܂�傫�����ĉ������Ƙb���܂����B �݂�ȑf���Ɏ���Ē������ł��傤���B |

�{�����A���_�l |

|

| 2009�N�T��24���i���j �@�ӂꂠ���̓� |

|

|---|---|

�����̍�i�������ċL�O�B�e |

�����́A�P��ƂȂ��Ă����u�ӂꂠ���̓��v�J�Ó��ŁA��Q��ڂ̃r�[�Y���[�N�����ƍٖD�������s���܂����B �u�ӂꂠ���̓��v�Ƃ����̂́A�O��i4/12�j�̓��L�ɂ������܂������A�Z�E�̉Ɠ����J�Â�����ŁA���ɂR���ԁA�J�Â���Ă��܂��B�i�����͂S��Ƃ̂��Ɓj �����́A�挎�s�����r�[�Y���[�N���D�]�ŁA��Q��ڂƂȂ�A�����������`�[�t�ɂ����r�[�Y�����܂����B�Q���҂͂P�U������A��l���q�����A���Ɏq���́A��悪��p�Ȃ��Ƃ�����A���ԓ��ɂQ���q���������܂����B ���H�́A�Ɠ����p�ӂ��܂����A�{���́A��F�ǂ�Ԃ�ł����B���̎��̏ɍ��킹�āA���H�̓��e���ς��悤�ł��B �ߌォ��́A���߂ٖ̍D�����ƂȂ�܂����B ���j���A���N�̉ĂɐM�s����i���V����ɂȂ邽�߂̏C�s�j�ɓ��ꂵ�܂��B ���̎��ɒ��锒�߂��F����ɍٖD���Ē����悤�A�ȑO�����W�Ƃ��肢�����Ă��܂������A�W�����čs�����ƁA�����̕����ٖD������܂����B ���łɎ���ōٖD����Ă�����������l�������܂��̂ŁA�ŏI�I�ɂ́A�����o���邩������܂���B ���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�{�l�������ł����A���ۂɍ��ꂽ�F������A�����ٖ̍D�������߂��C�s�ɗp�����邱�Ƃ́A�ƂĂ��[���Ӗ������邩�Ƒ����܂��B ���A�Ăɂ́A�g���R�֒c�Q���s���܂��̂ŁA���̐܁A�킸���ł��C�s���̎p�����邱�Ƃ��ł�����A����Ɋ��S�[�����̂����邩�Ƒ����܂��B ���X�̂����������ɁA�������m�����A�h�M�k�̊F����ɁA���S���ʂɂ킽���ĂĒ����Ă��܂��B ���߂Ă��A���ӂ̋C�����ƁA���ɕ�悤�w�͂�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƐS���Ă��܂��B |

���̍����ł́A�~�V���ɂĖD�����Ă��܂��B |

|

| 2009�N�T���R���i���j �@�T�����^�F��� |

|

|---|---|

�Q�w�̎q�������B |

�����́A�T���̐��^�F���c�܂�܂����B

�A�x���ł����̂ŁA���H�������T���ڂɗp�ӂ����̂ł����A���ǂ́A��X�̕�������Ȃ��ʂł����B���������Ӗ��ł́A�����̕��ɎQ�w�����A�ǂ������ł��B �����̂��b�̒����� �w�_�i���j��m�邽�߂ɂ́A�����錻���I�ȏ�M���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƌ�����l������B �@�����A�����ł͂Ȃ��B �����I�ȏ�M�𗝉����A����邾���ŏ[�����B �@��R����A����͂������ċ����Ȃ�B���߂�A����͏�����B�x �����鍢������z���Ȃ���K���ɂȂ�Ȃ��B ��s��s�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���Ԃ̐l���������A���{�̓w�͂�����K�v������B �Ȃǂƌ����܂����A�Ȃ�A����Ŗ{���ɍK���ɂȂ�邩�Ƃ������Ƃł��B ��������A���̏��A����̂܂��ꂽ�����A�����y�ɂȂ�܂��B �ǂ�Ȑl�ԊW�ł��A����ɑ��A��R���邱�Ƃقǖ��ʂŁA�t���ʂƂ������Ƃ�m��܂��傤�B�������ɐ^���ʂ���A�~�߂����A�ӊO�Ȍ��ʂɂȂ�Ƃ������Ƃł��B ���̏����Ƃ��Ŕj�������Ǝv���A�v���قǁA�키�̂���߂�����̂ł��B �ꂵ�݂��A�킢���R����߂Ă��܂��A�����̂ł��B �_���������Ȃ��A������Ȃ��T�����߂Ă���̂Ȃ�A�������߂�����̂ł��B ���́A�����O�ɁA����A�����ɁA���ɑ��݂��Ă��邱�ƂɋC�Â��܂��B |

�Ҋ��i���傤�ԁj���ɓ���ƁA���a���Ђƌ����Ă��܂��B |

|

| 2009�N4��12���i���j �@�ӂꂠ���̓��@ |

|

|---|---|

�Q�����ꂽ�F����B |

�����̗\��\�������ɂȂ�Ɓu�ӂꂠ���̓��v�Ƃ����̂�����܂��B����3���Ԃ��u�ӂꂠ���̓��v�Ƃ��āA������������Ă��܂��B ����́A�挎����n�܂�������ł����A���ł͂Ȃ��A�Ɠ����S��������ŁA�u�N�ł����R�ɗV�тɗ��ĉ������I�v�Ƃ������ƂŁA�D���Ȏ��ԂɁA�D���Ȃ����A����������Ō�낤�Ƃ�����|�ł��B���A�����̎�Ƃ����Z��`���悤�Ƃ������i�����j������܂��B �����́A�r�[�X�����ӂƂ����h�Ƃ���̌Ăт����ŁA���j���Ƃ������Ƃ�����A��l��q�����Q�����܂����B ���H���͂���ŁA�ߑO11������ߌ�3�����܂ŁA���C���C�Ɗy�����߂������悤�ł��B ��,�����̂��A���́A���H�̃J���[�̖���������A���̂����̍s���ɏo�����Ă��܂��܂����B���̊Ԃ̂��Ƃ͕�����܂��A�ł��A�������Ȃ��Ă��l�X���W�܂��Ƃ����̂��A���̏W���̑_���ł�����A�܂��͐����Ƃ������Ƃł��傤�B �����ƌ����A�C�s�Ƃ��A�@���E���V�Ȃǂ��������т܂��A����ȊO�ł͑����^�т܂���B�������A�����ł͂Ȃ��A���ł��C�y�ɗ���鏊�ł��B �挎�́A�����̔Y�݂�A�Z�E�ɘb��������܂ł��Ȃ����ǁA�b���������ȂǁA�ɗ��i����E�Z�E�̍ȁj�Ƃ��Ă̗���ʼn��ł���Ƃ������Ƃł��B ���̑��̋����́A���̂����̒h�Ƃ���Ɂu���C�~�ō��p�b�P�[�W�i���́j�v���J�Â���܂��B ���A���̃r�[�Y���́A�D�]�ɕt���A�����J�Â���ƌ��܂����悤�ł��B �J�Ó��́A�\��\�ɂĊm�F���ĉ������B �Q�����ꂽ�F����A�����l�ł����B |

�F����̍������i |

|

| 2009�N4��5���i���j �@�Ԃ܂�i�ߑ��~�a��j |

|

|---|---|

�Ԍ����̒a�����B�Ò������������܂��B |

�{���̐��^�F���́A���߉ނ��܂̒a�������j������A�ߑ��~�a��i���Ⴍ���������j�ʏ́E�Ԃ܂�ƍ��킹�ĉc�݂܂����B �@ �@���߉ޗl�́A������2600�N�قǑO�̎l�������A�J�s�����i�l�p�[���j�̏�щ��i���傤�ڂ�̂��j�Ɩ���v�l�i�܂�ӂ���j�Ƃ̊ԂɁA�S�[�^�}�E�V�b�_�� �^���q�Ƃ��Ă����܂�ɂȂ�܂����B�̂��Ɂu�߉ޑ��v�Ƃ�����������A�u�߉ޖ����i���Ⴉ�ނɂ�����j�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂��B �@�����r�j�[�̉��ŁA�a�����ꂽ���߉ޗl�́A�������֕��܂��ƁA�E�����ɁA��������Ɍ����āu�V��V���B��Ƒ��i�Ă傤�Ă䂢���ǂ�����j�v�Ƃ������Ⴂ�܂����B�u�V�̏�ɂ��V�̉��ɂ��A���ЂƂ肱���������v�Ƃ����Ӗ��ł���Ɠ����ɁA�l�Ԃ͐��܂��炿�ɂ�����炸�A�݂ȕ����ɑ������݂��Ƃ������� ���Ӗ����܂��B���̑������݂ł��邱�Ƃ�m�邽�߂ɁA���X�̗l�X�ȏX���o������̌����˂Ȃ�܂���B�������A�l�̍K����s�K�͌����Ċ��Ȃǂ���^��������̂ł͂Ȃ��A���ׂČX�̐S�����o�����̂��Ƃ������Ƃ��v���o���K�v������܂��B �@�܂����߉ނ��܂������܂�ɂȂ������A�V����͊ØI�i�����j�̉J�Ƃ�������̉Ԃ��~�肻�������Ɠ`�����Ă��܂��B���̎��̂��p���`�ǂ������̏ォ��Ò��i���܂���j���������̂��A���̍s�����u�Ԃ܂�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����̂��A���������R���ł��B |

�����̂�����������J�ƂȂ�܂����B |

|

| 2009�N3��20���i���E�t���̓��j �@�ʌo�̉� |

|

|---|---|

�ʌo�Ɏ��g�ފF���� |

�t�̂��ފ݂̍s���V�Ƃ��āA�u�ʌo�̉�v���J�Â��܂����B ���Ȃ݂Ƀp�[�g�T�́A15���J�Ái�O�̓��L�j���ꂽ�u�t�G�ފ݉i�㋟�{�@�v�v�A�����ćU�́A�@⥎��扑�̔ފ݉���A�����āA�{���́u�ʌo�̉�v�ł��B �����́A���w���̏��q����65�̒j���܂ŁA7���̎Q��������܂����B�قƂ�ǁA�ʌo�͏��߂ĂƂ���������ł������A���ꂼ��A����{�ƂȂ�A���@�@�،o��4��ނ̒�����I�сA�ʌo����܂����B ����Ŏʌo���Ǝv���Ă��A�Ȃ��Ȃ��o���܂���B���̂悤�ȋ@��Ɏʌo�ɐe����Œ�������v���܂��B ���A����́A2���O����Z�E���獁�h�����u�����h���č�����`�L���J���[�������オ���Ē����܂����B�i���͉Ɠ������܂������A�F����ɂ��o�����邽�߂ɂ͂ƁA��������ꂼ��`�������W���܂����B�����������Ē������̂ŁA���Œ��������Ǝv���܂��B �@�@�@�@  �@�@�@�@�@���N�����͖��J�ɂȂ�܂��� |

���Ȗ����̓_��80�_�i�Â��B�ł��J���[�͊Â�����܂���j |

|

| 2009�N3��16���i���j �@�t�G�ފݖ@�v |

|

|---|---|

�@�v�O�̖{�� |

����A�t�G�ފ݁E�i�㋟�{�@�v���c�܂�܂����B ���N�A�t�̂��ފ݂ɂ́A�h�M�k�̊F�l�̂���c�l��S�����ւ̒ǑP���{�@�v���c�݂܂��B �@�����̔������͎c����̂̏t�炵�����V�C�Ɍb�܂�A�����̒h�M�k�̕��X�ɂ��Q�w�����܂����B ���ɁA����́A���j���t�x�݂̋A�Ȓ��Ȃ̂ŁA�������A�܂����K�����ł����A�@�v�ɏo�d����悤�ȑO�ɓ`���Ă���܂����B�ǂ����A���コ��ɁA���̂��Ƃ�{�l���b�����悤�ŁA�Ȃ�A�������ł��o�Ȃ���Ƃ������������悤�ł����B ���ɂ́A�@�v���A���̍s���Ƀn���n�����Ă����Ƃ�����������ꂽ��A���A�̊i���������ǂ��������A�u����ɂȂ�v�ƌ���ꂽ��ƁA�܂��܂����ꂩ�炪�{�i�ȏC�s�ƂȂ�̂ł����A����ł��h�M�k�̊F����ɉ������Ē����邱�Ƃ͊��������ƂƊ��ӂ��Ă��܂��B �@���N�̉Ăɂ́A�m���֏C�s�i�M�s����j�ɓ�������\��ŁA���́A�F����ɂ����߂�����Ē�����悤���肢�����Ă��܂��B �������́A�{���ɊF����Ɉ�ĂĒ����Ă���Ǝv���܂��B ���A20���̂������́A�P��́u�ʌo�̉�v���J�Â��܂��B ����́A���H�ɏZ�E����̃C���h�J���[�ƃi���A�����āA�`���C�������オ���Ē����悤�������Ă��܂��B �������A�J���[�̕��́A�������̂��͍̂��Ă��܂���̂ŁA�������炸�B �������A�N�ł��Q���ł��܂����A�\�ĉ������B�ڍׂ́A�s�������������������B |

�����̑O�̊X�H���i���N�����j���Ԃ��Ȃ��J�Ԃ��܂� |

|

| 2009�N3��2���i���j �@�A���M�[�t |

|

|---|---|

�{�̎��v�́A���ׂĎq�������̋������ɂȂ邻���ł��B�킸���Ȃ���̉����ł��B |

���@�@���É��Љ�����Ɖ��Â���u�S�̋���u���v�Ƃ����u����J�Â���A����́A���m������s�̏�y�@�����@�Z�E�̜A���M�[�t���u������܂����B �Ώۂ́A�h�M�k��120�����W�܂�܂����B�قƂ�ǂ�����҂̕��ł������A�F����ɂ́A�ƂĂ��C�L�C�L����悤�ȍu��������Ǝv���܂��B �@�A���M�[�t�́A����Y�݂�����鏭�N�����������Ɉ������A�ꏏ�ɕ�炵�Ȃ�����������Ă����܂��B���܂łɁA693�l�̎q�������Ɗւ��A���݂�2�̎q����͂��܂�15�l�����邻���ŁA�������A�����A����ҋ@���Ă���q��2032�l������Ƃ̂��Ƃł��B ���łɂ��̊���Ԃ�́A�e���r��V���A�G���ɂ��������グ���Ă��܂��B �@����́A���̑̌��k�܂��Ȃ���A�Ƒ��̑����A���ɁA���@�ƒh�M�k�݂̍�������[���A�������Ȃ���̓��e�ł����B��y�@�̂��V����Ȃ���A����ڂ�@�،o������Ă��܂������A�������A�����̐M�Ɏ��M���Ȃ��ƁA�����܂Ō����Ȃ��Ƃ��v���܂����B ���������b������܂����B �@���A���Ԃł͋��t�i�w�Z�̐搶�E���V��������t�Ƃ����܂��j�ɂ��āA���낢��Ǝ��グ���Ă��܂����A��Ԃ́A���t���ɂ��āA�܂����t���g���A���̎��o��ӎ������邩�Ƃ������Ƃł��B���@�ł͂Ȃ��A���t�ł��邱�Ƃ��d�v�ł��B�t�Ƃ́A�����l�������̂ł����A���������l�ɂȂ��Ă��邩�ł��B �@���A���e�ۂɃI�[�o�[���b�v���ċ��t�����݂�̂ŁA�ƒ�ł����e���A�������͕�e���ɈЌ������邩�ł��B�ƒ�ɂȂ���A���t�ɂ͋��߂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �������A�ƒ�ɂ����āA�����̎q���̒S�C���t���o�J�ɂ�����A�̂�ł́A�q���͓����悤�ɂ���̂ł��B �@�h�M�k�ɂ��������Ƃ�������̂ł��B���h����鋳�t�i�m���j�łȂ���A�ƒ�ɂ����Ă��A���V����h�����A�₪�āA�@������ɂȂ�A�@���͌p������Ă��܂���B�i����́A���̔��Ȃ���ʂł�����܂��j �@�܂��́A�ƒ�ɂ����邻�ꂼ��̖����A�g����S�����邱�Ƃ���n�߂�ׂ��Ɣ��Ȃ��܂����B �@2���Ԃ̍u���ł������A�n�I�ƂĂ����C�Ɍ���A�����̂��Ƃ��w�т܂����B��͂�A���H�Ƃ˂Ɍ���������āi�����āA���̎����g���܂��j�����܂��B�������A���ꂼ��̎g��������̂ŁA���͎��̓����s���܂����A�����̍u���́A�Ɠ����ƂĂ��ǂ������ƁA���낢��Ƙb���Ȃ���A�܂��A���ꂩ��̂��Ƃ����Ȃ���A���Ă��܂����B |

| 2009�N3��1���i���j �@���^�F��� |

|

|---|---|

���l�`�̑O�ŁA�ڑ҃X�^�b�t�̈ꕔ�̊F���� |

�����́A���^�F���ł����B �����A��1���j���̌ߑO10������n�܂�A�@�v�A�@�b��A���H�������オ���Ē����I�����܂��B 3���͖��N�A���̂��Q�w�҂����Ȃ����ł��B ���Ȃ݂ɍ����̖@�b�́A���@�吹�l�́u�@�@��v����̈�߂ƁA���̂悤�Ȃ��b�����܂����B �@�n��̌o����o�����Ɋ������ɂ� �@�|�����̋�ɂ����҂̋�ɂ��[ �@���炷�ɂ́A�~�ߕ���ς�������B �@���Ȃ������ɂ́A�O���̏o������ς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@������A���I�Ȍo����ς��邵���Ȃ��B ����ɂ́A���܂��܂ȏo�������A�����ɂ����l�ɂ��N���Ă��܂����A���̏o�����ɑ��A��ɂƊ����邩�ǂ����́A�l�����̈Ⴂ�ł��B �u�@�@��v�̒��ɂ��A�������̓���ł́A�ƂĂ����������̖@�،o�Ƃ����ǂ��A�P�Ɍ��邾���ł͈�����ꂽ����������ł���ɉ߂��܂���B���ƂւA��S�E�̂��̂�����A�K���W�X�͂̐��́A�Ɍ����邾�낤�B�l�͂��̂܂ܐ��ł���B�������V�l�͊ØI�i�ɏ�̈��ݕ��j�Ƃ��Č���B�����A���ł����Ă��A���̐l�̉��l�ɂ���ĈقȂ�Ƃ���܂��B �@�܂��Ė@�،o�̕����́A�F���g�̕��l�ł���Ɛ�����Ă���̂ŁA���̂��Ƃ��悭�l���Ȃ����Ƃ���܂��B �����ȊO�̏o������A���l��ς��邱�Ƃ͂ł��܂���B�ł��A�Ȃ�Ƃ����ĕς��Ă�낤�Ǝv���Ă��܂��B���ꂪ��ɂɂȂ����Ă��邱�ƂɋC�Â��A�����A���̂��Ƃ���߂�����̂ł��B���ꂪ�l������ς���Ƃ������Ƃł��B �܂��́A�����̋ꂵ�݂̌������A��3�҂ɂȂ��čl���Ă݂܂��傤�B�Ƃ������Ƃł��B ���̒q�d��������̂��A�s���ɎQ������傫�ȈӋ`�ł���̂ł��B |

|

|

| 2009�N2��9���i���j �@�Ȍ����� |

|

|---|---|

�O�O��x�u��̋V |

����A�ߔN�ł͊ƂȂ�������ł̌��������s���܂����B �̂́A�������ƌ����A����ōs���Ă����悤�ł����A���ł́A�������ꂩ�z�e���A�܂��A���X�g�����Ȃǂ��嗬�ŁA�������A���̎������A�ɂ킩�L���X�g���k�ɂȂ�����A�_���ɂȂ�����ƁA�قƂ�ǂ͋��������I���܂łƂ����p�b�N�ł��B ����̌������́A�@⥎��̒h�Ƃ���ł͂Ȃ��A�@�h�͑����@�Ƃ�������ŁA���h�Ȃ����d������܂��B�������A�ȑO����M�S�ȓ��@�@�̐M�҂̕��ŁA�������钷�j�̗��e�̊肢�ŁA����ŁA�������S������������̑O�i���O�j�ōs���Ƃ̂��Ƃł����B �@���j�́A���݁A�����ݏZ�ŁA�V�w�������̕��ł����A�����e���o�Ȃ���܂����B�V�Y���͐e�ʂȂǁA30���O��̏o�Ȃ�����A�ߏ��̕��������i���w�����ˁj�o�Ȃ���Ă��܂����B �������A�����@�̂��{���̑O�ōs����ɂ͂����܂���̂ŁA�O�����A�Ւd��g�ݒ����ɂ��{�������u���܂����B���̌���ɕ��d�Ɛ_�I������܂��B �����e�́A�\�Ⓑ�S�ɂ����ʂ���Ă�����̂ŁA����ɂāu�����v��w���V�w���}������܂������A���w�ɗ��Ă���50���ȏ�̋ߏ��̊F������_���ɂ����ɂȂ��Ă����܂����B �����͓��@�@�̐��V�ɑ���čs���B�O�O��x�̋V���ɂ́A�V�Y�̖ÂɎ�`���Ă��炢�A�i�s�̕⏕�ɂ́A���̎������s���܂����B ���тɂ́A�����������œǂݏグ��u���������l�ɑ��錾�t�v���X�s�[�`���A���j���̌��t��������܂����B ���������A�V�Y�V�w�ɂ�鋾�J���A�e���ł߂̔u�ƁA���̊Ԃɂ́A���e���j�̕��A�ꂪ�j�̉S���I���A���̎p�ɂ��ߏ��̕��́A�т����肳��Ă��܂����B�i�킽���������ł����j �����������ƂŁA����͎��ɂƂ��Ă��A�ƂĂ��M�d�ȑ̌��ł���܂����B ���Ȃ݂ɁA�{���ł̌������́A1�N��1�g�ʂ͍s���Ă��܂��B�قƂ�ǂ́A�X�[�c���x�̕����ōs���܂��̂ŁA���Ў��Ƃ��A�����Ɍ����錾�����������́A���ł����҂����Ă��܂��B |

���Ԃɓ��݂̎����݉c���܂����B |

|

| 2009�N2��6���i���j �@����F�l�̓��L���� |

|

|---|---|

�����́A�~�C�N�V�B�̂��F�B��UP���ꂽ���L��ǂ�ōl��������ꂽ�̓]�ڂ����Ē����܂����B ���A��l�ł������̐l�ɂ��Ƃ̂��ƂŌf�ڂ����߂Ă��܂����B �`�{���` ����A���̌Â�����̗F�l���炨�d�b���������B �ޏ��͎����N��̋�J�l�ŗD���������ŃL���C�ȏ������B ������20�N�O42�ō�����Җ]�̔D�P�A�o�Y�����A��������a�������B ���������͐��܂���Ҋ߂Ɣ]�ɏ�Q���������B ���x���Ҋ߂͎�p���d�˂č��ł́A�����Ă��邪�c�ނ̐��_�N��́A���w�O�`�l�N�����炵���B �������N�͒��o�ɂ��������̖�肪�o�Ă��Ă��ĕ⒮��͎�����Ȃ��B �����āA���ɂ���Q�����邽�߁A���܂����Ƃ��o���Ȃ��B �F�X�A�x��͂����Ă��A�ޏ��͒��߂��Ɉ���ƈꐶ�����Ȏw���̉��A���������A�ǂݏ������o����悤�ɂȂ����B ���������́A�ƂĂ������ňꐶ�����ɉ����ɂ��`�������W���A�����Ί炪�D�����N�ɂȂ����B�����ď����ȍ�����l�����������i�͍��ł��ς��Ȃ��B ���������̂�������͔ނ����܂�ĎO�N��Ɋ���������A�O�����ő��E�����B ����l�́A��Ђ��o�c����Ă��ăo�u�����e�����e��������A�S���Ȃ�ꂽ������Ȏ؋����c���A�ޏ��͓V�U�ǓƂ̐g�A�N�ɂ����炸17�N�Ԏ؋���ԍς��Ȃ���A�������������g��l�ň�ĂĂ����B �ޏ��̑f���炵�����͂ǂ�ȑ�ςȎ��Ί�ő��v�`�I���Ƃ��Ȃ�킟�I�Ƃ�����s�����Ȃ��B �ޏ��͓s���̈ꓙ�n�ɂ��X�������Ă������A���̕s�i�C�ƕa�ɂ����肨�X��߁A���ł͎����Ă����}���V�����������ɂ������A�e��l�A�q��l�����ی�������Ȃ���B�������Ă�������������Ȃ���ׁX�Ɛ��������Ă���B ���������́A��N�O�ɗ{��w�Z�𑲋Ƃ����B ���ɂƂ��Ă����������q�̂悤�c��������Ƃ̂��U�����瑲�Ǝ��ɏo�ȍZ���搶���瑲�Ə؏���Ղ����ނ̎p�A�ނ��X�e�[�W��ŁA�u��w�ɂ��s���������ǁc�i����c��w�ɓ��w���ăn���J�`���q�Ɩ싅����������������j���ꂩ��ꐶ���������āA���ꂳ��ɐF�X�Ɣ����Ă��������ł��I�v �ނ̗D�����A�����ȐS�A�싅���������Ă��A��w�ɂ́A���������w�o���Ȃ����c�ł��ނ͈ꐶ�����撣��Ή��ł��o����Ɗ�ȈʐM���Ă���c���̋C������z�����B���́A�܂��~�܂�Ȃ������B �����āA���̓�N�Ԃ͏A�E���������Ă������v���悤�ɂ͂������A�ޏ��́A�ꂵ�����A��Q�Ҍ����̖��Ԃ̃X�N�[���ɒʂ킹�Ȃ���ނɐF�X�Ȏ����o�����������ł��A�ނ��A�E�o���鎖���F���Ă����B ����Ȕޏ��������A�d�b���������B���炩�ɁA�����̔ޏ��̐��Ƃ̓g�[�����Ⴄ�B �ޏ��͑�ꐺ�A�u���������́A�l�Ԃ���Ȃ��́H���B�����Ă��Ă͂����Ȃ��́H�v ���́A�����Ȃ�ʉ����������B �����Ƃ���A���������ɎO���A�E�̘b���������āA���̓�N�O�A�Y��D���ŋΕׂ��ƌ������ŃX�N�[�����A�E��ɏЉ�������ĉ���������������\���o���������������B �������A���͂��̓��e�ɋ������c�b�������������B �̗p�̓��e�ɂ��āA�y���j���͋x�݁A�X���`�T���Ζ��A�����́u7�~�v ���͎����^�����B�v�킸�c �����A�ȁA�ȁA�V�~�H ���ٓ��͎��Q��NG��Ђ�200�~�B�Љ���Ƃ��Ė����A��Ђ�500�~���x�����ƌ������e�B ��������Ď����A7�~�łX���`�T���B7�~8��56�~ ���ٓ���200�~�{500�~ ��̂ǂ�Ȍv�Z�ȂI(�M���L)�� �ꃖ����������}�C�i�X�ǂ��납�v���X�c �B���t�͈������A���l�ȉ� �����āA�ނ������Δޏ��͕}�{�Ƒ��ƂȂ�A���Z��ł�����c���A�����ی���J�b�g�ƂȂ�B ���́c���ɂ������Ȃ������B �ޏ��́A�u�����Ȃ������܂��H���Ď��ł��傤�H�c�ł��A��������Ɍ��N�ƕs�V�s���̖��邩�A����]�邨���������Ă����ł��傤�H�c�v �J�ł́A����ۂ̏h���ꖜ�~�Łc�B�ׂ��͂���疜�~�I�@�@�@�����Ă�I ���̗̓̍p��́A�U�~ �B�@�@�����āA�U�~�T�K�B�@�@�T�K���āc���H�c���ĕ�����āc�@�@���͖����������B ��Б��ɁA�ޏ��͏������]��ɂ��c�Ƌl�ߊ�������c�B�u���Ȃ��̌�q���ɁA���������Ă����ł���`���ɂ�����c�ƌ������͂����ς����܂��̂Łc��������������Ȃ��Ȃ�A�\����܂��A�������Ȃ������Ɓc�v�ƌ���ꂽ�炵���B �V�~���āc���� ����������H�c �ہX�V�~�~8��56�~�B�����Ĉꃖ��������ɂȂ�ƌ����̂��B ��e��}�{���鎖�����o���Ȃ��B �������A�ޏ��́A�ނɕ}�{����鎖�ȂǍl���Ă����Ȃ������͂������c�ޏ��́A���߂āA�����������čs����ʂ͂ƍl���Ă����ɈႢ�Ȃ��B ����ȁA�₽���c���Ȍ���������B �q����Q�͂���c�l������{���Ɏ����Ɍ���ꂽ�悤�ȋC�����ɂȂ����B �i��R�́A���L��UP���ꂽ���̎q������j �ޏ��́c�A���f�������܂��ƁA����l���c�����؋���ԍς��A����Ȓ��ŁA������������l�g�ň�Ċ撣���Ă����̂Ɂc�B �������A����_�����Řb�������Ă͂����Ȃ��Ǝv���B �ł��c�ǂ����āH �ޏ����d�b���ہA�u�ȑO�A������������g���ۏؐl�ɂƁA���Ȃ��ɗ����ǁc�B�����������͂����������ꏏ�ɂȂ肻������v �܂��o�Ȃ����A���̌����Ɏ��͐k�����B �����āA�����o���Ȃ�������Ȍ������F����ɁA�m���ė~�����Ǝv�����B �����o���Ȃ������m��Ȃ����ǁc�F����ɁA�b�����ŏ������A�������ς��悤�Ɂc�A�ς���Ă��ꂽ��c�ƁB �����āA��Q�́A�N�ɂ����ċN���蓾�鎖�c������A�ˑR�A�q�����A�����A�������c�e���c�B���ʂȎ��ł͂Ȃ��B �d�������e�ɂȂ�܂������c�m���ė~���������B�m�鎖�����A�����ς���������Ǝv��������c�B �m��Ȃ������ǂ���������̂����m��Ȃ��B�ł��c�F�A�q�����Ă���B�����A�������͉����o���Ȃ��c�ł��m�������� �u���炟�`��ρA����Ȏ�������`�B�܂��`���ɂ͖��W����`�v�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ��v���Ȃ������B ���̎��������߂āA�F����Ɏ��ۂɂ��鎖�A�ȂƘb���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�����B �����́A�ق�킩���L�ł͂Ȃ��Ă��߂�Ȃ����B ���X�A���t�������������Ă��肪�Ƃ��������܂��B �]��Ƀw�r�[�ȓ��e�����Ɂc�X���[���ĉ������Ă��\���܂���B �ǂ�őՂ������ɁA���� ���肪�Ƃ��������܂��B �@�@�ȏ�ł��B |

| 2009�N�P��27���i�j �@�J�^�ߕ��Ձ@�I�� |

|

|---|---|

�@�v��A�m���ɂ�铤�܂� �܂ɓ��������ƈ��A50�~�ʂ�����܂��B |

�Q�T���i���j�P��ƂȂ����u�J�^�ߕ��Ձv���J�Â���܂����B �����́A���s�̉��ɔ��X���͂����������ł������A���V�C�ɂ͌b�܂�A�Q�T�O���]�̕��X�ɂ��Q�w�����܂����B �ߑO�X��30�����ߕ��Ց�@�v�A10��30�����狫���ɂĐ��s�B���̌�A�ʋF���A���܂��Ƒ����܂����B �{�N�́A��N�������߂ɁA���A���Ȃǂ�p�ӂ��܂����̂ŁA�������A�蒸�����Ǝv���܂��B ����łV�N�ڂ̎Q���ƂȂ鏗���̕����A���L��������Ă��܂����̂Ōf�ڂ����Ē����܂����B ���āA�ߕ���ł����A���̂X��������A�ߕ���@�v�A10��������C�@�t���s�A11������ʋF��������܂� ���B�͂����A�C�@�t���s���猩�ɍs���܂����A���̊���̉��A���o�������Ȃ���̐��s�́A���x���Ă��A���Ȃ芦�����ł�((((�E�t�E;)))) ���F���ׂ̈̋C��������ł����A�݂Ȃ���A�{���ɐ����ł�(>_<) ���̌�A�����B�̌l�F���̎��Ԃ܂ŁA��ɏI��������B�̓��܂����y���݂Ȃ��珇�ԑ҂��ł���� ���Ă��āA����Ǝ��B�̋F���̔Ԃ����܂������ ���x���x�̎��Ȃ̂ł����A��{���̑O�ŁA�����̂��V�l�ɂ��F�������Ă��������̂́A����ς蔗�͂�����܂��˂��` �������A�ŋ߂̎��͊��������Ȃ��Ă��܂����̂��A���o���̂̒��ɋ����n��A�����傫�ȃG�l���M�[�������オ���Ă���̂ł��I�I ���N�Ă��܂����A���N�̐ߕ���̋F���́A���o���S�R�Ⴂ�܂����E�E�E�E �������A�F�����ɁA���o�������Ȃ����l��l�̑̂̒��ɃG�l���M�[�����Ă����̂ł����A���̎��ɂ͋��R�i�K�R�H�H�j�ɂ��A�u�����@���v�̖��O�����������������̂ł���(�����) �S�̒��ŁA �u���̎��������l�̖��O����`�v �ƁA�т����肵�Ȃ�����A�L�������ƁA���ӂł��I�I ���Ă��A�ŋ߂̎������v���Ă���ƁA�u�K�R�v���ă}�W�ŕ|���I�I�Ǝv���Ă��܂��܂��i�j �����牽�܂ŁA�q�����Ă邵�A�v�Z����Ă邵�A��������Ă邵�E�E�E�E ����ς荡�́A�u�����������v�撆�v �Ȃ̂��ƁA���Â��v���܂���<�i__�j> �ӂƓǂ{��A���C�Ȃ��������{�ɁA����ł����I�I�ƁA�������炢�A�����悤�Ȏ��������Ă�������A���v���Ă�������A�Y��ł��������A����܂��^�C�����[�ɏ����Ă����ł���˂�(�L�E�ցE�M) �f���炵���K�R�ł��E�E�E�E �܂��ɁA�������Ă���A��Ƀ`�F�b�N����Ă��銴�o�i�j �������͂ł��Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂�����A�ق��(�P^�P)��-~~ ���B���āA�{���ɁA�u��������āv�����ł��˂��` ���̂Ƃ́A�����̊� ���A��ɓ����Ă��邪�̂ɁA�����A�l���A�s�����鎖���ł���E�E�E�E �����āA�S�Ă͌q����A������Ă䂭�E�E�E�E ���B�͐�������Ă��� ���B�͈�Ă��Ă��� �����āA���B�͎���Ă��� �Ȃ�ƂȂ��ł����A�A�����͂��ꂪ���������ł�����܂����I�I �@ ���A�����A���Ƃ�������������܂��̂ŁA���������������B ���N�̕����́A���コ���K����̒ŁA�j���e���h�EDSi�Ƃ����ŐV�̃Q�[���@�ł������A�Ȃ��Ȃ����I�҂��o���ɁA�u�{���ɓ�������ē����Ă���́H�v�Ǝq�������Ɍ���ꂽ�����ł����A�Ō��N�������ɓ��I����A�����S���҂̕��́A�u�������Ă���ėǂ������v�ƈꌾ�B ���N���吨�̐l�����ɁA���Ɏq�������ɕ��������ׂ����Ƃ�A�J�Âł������ƂɊ��ӂł��B �F���肪�Ƃ��������܂����B �����̃X�i�b�v��UP���܂����B |

���F����́A�F����ɓ��܂������Ē����܂��B 1��s���ƁA�y�������Y����܂���B |

|

���F���́A���l���ŎĒ����܂��B �،��i�ڂ�����j�Ƃ����A���@�@�C�@�� �Ɠ��ȋF���@�ōs���܂��B |

|

| 2009�N1��12���i���E���l�̓��j �@���l�� |

|

|---|---|

�ꏏ�ɋL�O�B�e�����܂����B |

�����́A���l���ł����B �S���ŁA133���l�̐V���l����l�̒��ԓ�������܂����B���̐l���́A1968�N�ȍ~�ł͍ł����Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B �ߌォ��A���l�����I�����h�Ƃ̖����A�{���i���{���l�j�ɐ��l���}����ꂽ���ƂɊ��ӂ̕ɎQ�w����܂����B �s�u�̃j���[�X�ł́A���N���l���Ŗ\��Ă���l�q��������Ă��܂����A����o�s�`�̕��Ƃ̉�b�ŁA�{���ɏj���Ă������Ƃ����C�����ōs���Ă���̂��A���������^��ł���Ƃ������Ƃł��B �`����`���A�`�������ł���A���R�A�f���ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�����������Ƃ����邩������Ȃ��ƌ������Ƃł��B ����I�ɁA��҂������ƌ����O�ɁA�{���̑�l���l���邱�Ƃ����X����̂�������܂���B �Ƃ�����A�V���l�̊F����A���߂łƂ��������܂��B ���ꂩ��́A�ӔC����s���ƁA��l�Ƃ��Ă̈ӎ��������ĉ������B |

| 2009�N�P���Q���i���j �@�V�N���^�F���i���U�J�Áj |

|

|---|---|

���a���Ђ��肢���j�h�������オ���Ē����܂��B |

���V�Ɍb�܂ꂽ���U�́A�����̏o���Y��ɔq�ނ��Ƃ��ł��A���Ύ��ɂ͖{�����ɓ��̌����������݁A�������������N�����ƂȂ�܂����B ���U���߂���A�P��̐V�N���^�F���J�Â���܂����B���i�́A�Ȃ��Ȃ������ɗ����Ȃ����X���A���̓��͂��Ƒ��ŎQ�w����܂��̂ŁA�����̐��^�F���Ƃ͈قȂ�A�吨�̕�����������������z���ɂȂ��܂��B���ɁA���N�́A��N�ɂȂ������̕����Q�w����܂����B �@�F����Ƃ��ꏏ�ɓnjo���肵�A����1�N�Ԃ̈��ׂƐ��E���a���F��܂����B������F�邾���ł͂Ȃ����ۂɂǂ̂悤�Ȏv����s����������A���������Ă̖@�b�ł��b�����܂����B ���̌�́A�Z�E�����l�ЂƂ�ɂ��j�h�������������Ē����A�V�N�̂����A�Ɩ��a���Ђ����F�O���܂����B ���Z���ȉ��̎q�������ɂ́A���ݎ��̂��N�ʂ��v���[���g���܂����B ���̂悤�ȍ�����������䂦�ɁA�܂��܂��F��̑���ƁA��������Ƃ������l�ς������ƁA�܂��A���̎���ɐ����邱�Ƃ̈Ӗ����Ċm�F���Ē����A����1�N�Ԃ̂��ꂼ��̊肢�𐾂��V�N���^�F�����I���܂����B 1��25���ɂ́A����21�N�J�^�ߕ��Ղ��J�Â���܂��̂ŁA����A���Q�w�����܂��悤���ē����܂��B |

���ݎ�肨�N�ʂ́A�q�������ɂƂ��Ă̊y���݂ł��B |

|

| 2008�N12��25���i�j �@����s�r�i���傤��������j |

|

|---|---|

�g���R�����ʉߒ��B |

23���`24���ƁA���j�������b�ɂȂ��Ă�����@�@�@���̊w���������ɂ��A�P��̔N���u��Ւn����s�r�v���A���N�͑��{�R�g���R�𒆐S�ɊJ�Â���܂����B ���N�A���̎����ɊJ�Â���Ă���悤�ŁA1�N�`4�N�܂ł̑���50���ȏ�̊w�m�������Q�����Ă��܂����B����ڂ̊���擪�Ɉ��ɕ��сA����ڂ������c��ۂ�@���Ȃ�������p�͔��͂���܂��B ���@�@�̍s�r�p�͓Ɠ��Ȃ��̂�����A�̂���̒�Ԃł��B�����A�Ⴂ���́A���ɓ~�̊��C�s�ɂ͂悭�����܂����B �w�������̍s�r�ł�����A�X�P�W���[�����n�[�h�œ������݂�ƁA�g���w����g���R�܂ŕ����A�R�����Q�q�B�����́A���̉@�֓o�w���A���R�͗��Q���i�Ǖ��o�R�j��ʂ�A����ɐg���w�܂łƂ����R�[�X�ł����B �s�r���ɁA�z�z���鋳Ⳃ�����p����� �w���B�́E�E�E�E�E �@���@�@�@���w���i������w1�E2�N�͓����s�x�V���B3�E4�N�͓����s�J���j�̊w�m�Ō�����܂��B���͗�����w�ł��߉ޗl�̐�����܂����O���~�ς̋����E�@�،o�Ƃ��̖@�،o�O�ʂɖ���������ꂽ���@���l�̌�S���w�сA�m���w���ɉ����ĕ����C�s�������Ē����Ă��܂��B ���̏C�s�̈�ƒv���܂��āA���@���l�̕��܂�܂����É����ɓ��A��t�����[�����A�V�������n�A�����Ă����n�A�R�����g���R�̌��Ղ�4�N�ԂŎQ�w�����Ē����Ă��܂��B �@��y��w�ł܂��܂����n�Ȏ��B�Ō�����܂����A����s�r�̎��H�ɂ�菭�����ł����Ȃ����コ���A��l�ł������̕��X�ɖ@�،o�E���ڂ��O�߁A�F�l�̂����ɗ��������ƔO��v���Ă���܂��B�@�����v�Ƃ���܂����B �Ⴂ����ł���C�s�̈�ł��B2���ԁA�傫�Ȑ��ł���ڂ������A���ۂ�@���Ȃ�������E�E�E���̒��ł́A�Ȃ��Ȃ��o���Ȃ����Ƃł��B ���ꂼ��Q�������w�m�����ɂ́A�ǂ��o���ɂȂ������ƂƎv���܂��B |

���̂܂܂̎p���ŕ��������������ł��B �{�l�ɂƂ��ẮA���̒����Ԃł������A ���������y���������悤�ł��B |

|

| 2008�N12��7���i���j �@�N����|���Ɣj���� |

|

|---|---|

|

�����́A�ߑO���A�������̐��^�F���J�Â���܂����B �ߌォ��A��N�ł��Ƒ�R���j���ɍs���Ă����h�N����|���h���s�����Ƃɂ��܂����B���炩���ߊF����ɂ���d���Ăѕ����̂ł����A�O���܂ł�10�����x�����\�����݂�����܂���ł����B�������A�n�܂������ɂ�30����̕�������`������܂����B �@��N�Ƃ͓������ς�����̂ŁA�s�������Ȃ��������������܂������A�V���ɉ���������������A��N��葽���l���ƂȂ�܂����B ���|���͓����l���A�����ꏊ���s�����A���ɂ͈���������s�����ƂŁA�ӊO�ȏꏊ�����ꂢ�ɂȂ�Ƃ������Ƃ�����܂��B ���A�}�t�����̂ЂƂł���u�j����v�����s���܂����B���i�́A�������ꂽ���̂������̂��̂��A���ۂɎ����ō�邱�ƂŁA�܂�������������l�ςƂȂ�܂��B����������o����������܂���B �{���Ȃ�A�I�������ŁA�����l������˂āA���e�Y�N��ł��ƈē��������������̂ł����A�Ȃɂ���\����A�����|�����I���A����ɑS���̕��ɂ��Ƃ������ƂŁA�H����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B ����͂���ŁA����ׂ̗̈ǂ��Q�l�ɂȂ�܂����B �܂��܂��A�V�N�Ɍ����Ă̏����͂�������c���Ă��܂����A��|�����I��������Ƃ́A�C���I�ɂ��y�ɂȂ�܂����B |

|

|

| �O�̓��L���̂S�ֈړ����܂��B | |